我的母亲于1982年去世,时年92岁,距今已21年。岁月无情流逝,但母亲的音容、母亲的慈祥、母亲的刚强,母亲心在新四军、送情报、护伤员种种情景,一直萦绕在我的脑际,我为我有这样的母亲而豪怀。

哭死车下

1945年8月下旬,作为一名年轻的新四军文化战士,我参加了歼灭拒不向我投降的日伪军——解放古城如皋战役(《青春烈火》中已刊专篇)后,被留在如城清查、没收敌产,调查汉奸头子掠夺聚敛财富,杀害我被俘人员罪证,并由政府执行枪决。这个工作结束后,我从报上看到新四军华中建设大学招生消息,我很想去读书,写了申请报告,并很快得到组织批准。消息传开,战友们都为我高兴,有的送袜子,有的送鞋子,有的送牙刷,有的送牙粉,有的在笔记本上赠言,有的买点香肠为我饯行。当时,大家都是无产阶级,把仅有“财物”赠送远征战友,情意何等厚重!相握久久不松手!

出发前一天下午,我特地赶到距古城十里地的亲戚家,请他转告我母亲,说她儿子心恋母亲,因明早赶赴新四军华中建设大学读书,不及回家辞行,又顾虑母亲伤悲,求他善言。可亲戚却泪盈盈抓住我,说我母亲只养了我一个儿子,我远去了,我母亲无依无靠后去咋活。我好说歹说他也不放,只得使用“武力”——猛摔开,奔回城里。

入夜,躺在门板铺上很难入眠,想到组织批准我报考新四军华中建设大学,圆我上大学的梦,高兴得要从门板铺上跳起来。想到母亲,三岁未离母怀(因我上面两个哥哥生下不久都夭折了),她生怕我有病痛啊!七岁上学,为我做新衣,买红顶瓜皮帽,穿戴好送我进私塾,点烛焚香,拜前清秀才吴老先生为师,从《三字经》、《百家姓》、《千字文》,直读到《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》等(当时能背,不解其意,字在读过的书上认识,移开多半不认识)。新四军进到我家乡后,办起了抗日小学,母亲虽没文化,但亲身感受到新四军对老百姓好,见到人都是称呼“大娘、大爷”的有礼貌,不拿群众一针一线,坚决抗日打鬼子,不像那些“杀头的”(指国民党军队),坏事干绝,暗通鬼子,一溜一溜的背祖当了汉奸。于是,母亲又亲自送我上了抗日小学。随着时间推移,新四军在我们家乡不断发展壮大,鬼子遭到沉重打击,驱使伪军进行扫荡。我们小学也像新四军那样打开了游击战,把课堂挪到偏僻野林,青纱帐里(高粱、玉米地里)上课。母亲总是放心不下,扫荡的鬼子、汉奸一走,就心急火燎赶着看望我,生怕有不测呀!在抗日小学常有新四军代表来演讲,使我懂得了新四军是抗日救国的中流砥柱,积极参加各种抗日宣传活动,并于1938年下半年担任了抗日儿童团长。进入抗日中学——如西中学后,离家跟随学校流动,躲避鬼子扫荡,转移安全的地方上课:经常配合新四军游击队,夜围敌据点喊话,进行政治攻势瓦解敌人;曾多次支援新四军游击队作战,抬伤员,运战利品。由于我的表现,于1942年下半年吸收我参加了抗日青年解放团。在这期间,我几遭危险,母亲抚摸着我动情地说:“儿呀,别荒了学业啊!”母亲未明说,可我知道母亲的心:子弹不长眼,生怕她儿子出意外哟!我想着想着不觉天近晓,岗哨传来话:外边有人找我。

我以为另住的同行战友来叫我出发了,忙着衣打好背包出,扑向我的却是我母亲,紧捧我大哭: “儿啊!儿啊!你咋忍心走?娘35岁才有你,今儿50多岁啦,你远走了,娘后去靠谁养……”此刻跟母亲来的五六位村邻(还有那躲在人后,我憎恨的亲戚,是他一夜赶了上百里路给我母亲报的信)拿着绳索来捆我,把我向一旁手推车上拖。我挣扎着,焦急地对母亲说:“娘,你爱新四军,儿是新四军了,你能叫他们这样对待新四军?影响多不好!快叫他们放开我,有话进屋说。”这话挺管用,母亲叫村邻松开手,我前边走,他们紧跟后,正遇战友提着我背包,示意我快步从后门逃。我箭似地穿去,母亲哭叫追赶,我逃得更快,气嘘嘘奔到南门。

车站停了辆待发的卡车,我一问是去苏皖边区政府——淮阴的,车上已上了人。我火急跳上车,掠眼见母亲哭追来。车上一位穿旗袍女同志见状,忙把车上的背包分开垛两边,让我在中间躺下,将身上旗袍脱下盖在我身上。我对女同志说,如我母亲爬车,请叫车上的武装警卫挡住。不一会,我母亲哭着爬车,武装警卫不让。我躺在背包中间气也不敢出,心呼着车子快开呀!我母亲上不了车,躺倒车下哭滚,我难受极了,我暗自语:娘,儿不管去多远,会永远想着你的!约过了半个小时,车子开动了,母亲的哭声听不见了。女同志告诉我:你母亲哭死过去了。我止不住连抹泪,车出南门才爬站起,远望母亲哭死过去的车站处,默默地说:“娘,儿得知你爱儿痛儿的心,儿此刻只能这样遥慰你!可你泪中也有酸的呀!”

战争中的道路毁坏严重,崎岖不平,卡车颠簸了一天,半夜抵东台。气温下降了,我身着单军装感到冷,想找背包打开加衣服,战友告诉我没有能拿来,我嘴里不响心里只叫苦,好在我年轻抗得冷。东台住了一宿后,第二天进水网地带,下车乘小木船,途径兴化、沙沟,抵达周总理故里——淮安,这时-11月份已飘雪了,在木船上我躲在仓里还好,不感到冷,上岸后,寒气往骨头里钻,冻得脸青手紫直哆嗦,我就不住跑跳驱寒暖身子。不幸的是,母亲千针万线给做的布鞋,在雪地跑湿,我放人老百姓锅膛灰里烤,唉呀,我的天,鞋子烤烧了,母亲的千针万线化作灰烬,好懊恼,幸好路不远了,我只得光脚在雪地走到边区政府所在地——淮阴,赶往华中建设大学报了名,住进招待所。考试录取后,马上给发了新的棉军衣、棉被、鞋袜、毛巾、牙刷、牙粉,我千里外心呼母亲宽心,儿在这里得到和母亲一样的关怀啊!

追念“亡子”

1947年夏,我随部队转战沂蒙广大山区中,一天下午路经群山环绕的大山村时,一正在侍奉军马的骑兵战士冲我奔来,大声叫道:“你不是鞠家庄的陈国儒吗?”我立正敬礼称是,脑子里很快闪出一个熟悉的身影:“是你?小来候!”咋想到,数千里外战场遇同乡,儿时一起闹玩的好故知,激动得紧紧相拥抱,久久,久久,喜甚而泣!他问道:“你没阵亡?”我说:“你瞧,我不好好的,一个零件没缺损。”他说,他参加新四军后,一直在家乡坚持游击战争,打击国民党反动派,铲除伪政权,有次夜间出击中,遇到我母亲,向他哭诉了儿子被“杀头的”(指国民党反动派)打死了,“杀头的”还说上了他们的报。我听了心里只叫呼:娘!儿让你肠寸断啊!可现在整个苏北地区被反动派侵占,敌正重点向山东解放区进攻,儿又转战在被困敌后的沂蒙山区,恕儿不能与你通音信,如通上音信,落入敌手,你这“匪属”能活?儿只能让你忍受“亡子”的悲痛啊!

自和小来候别后,过了两年时间,也就是1949年上半年,我见到新华社报道:我第一次参加解放的古城如皋,第二次又告解放,古城以南的磨头、石庄等重镇也相继回到人民手中。我心中好高兴,我不能让母亲继续忍受“亡子”的痛苦了。时隔5年多,我给母亲写去了战争中时时思念母亲的信。不久,收到母亲的来信,喜而失声大哭:在反动派迫害下,我父亲、妹妹身患重病,因是“匪属”禁绝治疗,加上家中值钱的东西都被榨干,生活难以为继,于1946年下半年病饿而死。我泪洒信纸,昏厥于地。从母亲信中,我也才更多知道她悲痛欲绝的“亡子”情由。

那是1947年初,反动派侵占我家乡,强迫我母亲交当“共匪”的儿子。我母亲说几年来她天天想儿子,日里泪不干,夜里常哭醒,泪把枕头沤烂了,可四乡谁不知,她儿一去上千里,一个目不识丁的妇道家去哪找?哪知他在打豺狼……反动派明白我母未说完的话,揪住我母亲往死里打。我母亲人贤惠,处世好,村邻纷纷来保护,强挡开。反动派嚎嚷道: “告诉你老婆子,你‘共匪’儿子在××战斗中被打死了,上了报,你去收尸吧!”我母亲信以为真,哭倒于地。

从此,我母亲常自己或请村邻远远近近四乡寻找,可哪有踪影,又在敌人说的××战地,查看了座座新坟,可木牌上都没有埋葬她亲骨肉的名字,还能去哪里找哟,只得在家里设了灵堂,树了“亡子”,牌位,早晚供饭,烧钱化纸,请和尚、尼姑诵经超度。直到接到我的信,才忙把“亡子”的灵堂撤掉,牌位毁掉,并嘱咐邻里乡亲,我日后回乡探亲都绝口不说。可不,我1950年回乡探亲时问起,邻里乡亲众口一词,谁也不露半点馅儿。惟有邻村庵中老尼,相遇时她双手合十,口中念念有词,并道:她参加我母为“亡子”诵经超度,有愧有愧。我笑对老尼说:没事没事,我不讲你的信仰。

刚烈不屈

母亲在丧夫、丧女、“亡子”后,第一次见到“亡子”信,她回信中还说到:儿呀,那时娘伤透心啊!咋想到一下成了无夫寡妇,无儿女孤老,多少次跑到门前大桥上,想跳下滚滚河流,跟你们去啊!可脚抬起又缩回,想想心不甘,反动派跟我家有人命血仇,娘咋能走?娘这么走了,“杀头的”巴不得呐。含冤去了,娘配为你娘?再说,“杀头的”说你咋,只是他们说的,娘没找见,想到一准瞎嚼舌的,再想儿一去上千里,投在新四军大部队里,转战到哪?本地反动派咋知道?左想右想,看样我儿不至于……娘要活下去,饶不了“杀头的”!

反动派对我母亲的迫害更甚啦!伪乡长亲自登门,限我母亲交20支长枪,支援国军。我母亲在肚子骂道:杀头的!要我出枪杀我儿子投奔的新四军,休想!伪乡长见我母亲不吱声,说:你儿子犯了当“共匪罪”……我母亲禁不住冲问:“乡长,你不也当过新四军乡长,咋说?”伪乡长跳道:老不死的!我是是……身在曹营心在汉。我母亲说:“管咋你为新四军干过,你家死了几个人?出多少枪?”这下火怒了伪乡长,拔枪:“我嘣了你老不死的!”我母亲叫道:“来!我怕你枪子,对不起我死去的儿子!”

正在伪乡长举枪时刻,又是村邻们赶来,护住我母亲,拉开伪乡长:“乡长,老太连续死了三个亲人,够惨的,早就要跳河寻短见,别再那个她啦。”“乡长,今儿捐明儿税的,你看她家里还有值钱的不?20支长枪的钱使啥缴?”伪乡长被大家说得收起枪,边走边对我母放下话:“看你嘴硬,还是我枪硬。”

地下地上

我中学时代的同学大部分都参加了新四军,苏北被国民党反动派侵占后,不少人编在武装工作队,坚持敌后游击战争,伺机消灭小股敌人,铲除伪政权。有一次夜间,他们活动到我们村庄时,问村邻:“陈国儒家住哪?他母亲在家不?”我母亲见说,对我回朔当时情景:“儿呀,想不到被‘杀头的’,当泥巴踩的你娘,新四军没有忘!你娘撑腰的来了更要好上活下去!”多少次黑夜中,我母亲总是悄悄站在屋前门檐下,守望等亲人来啊!终于有一天午夜,20多武装工作队来到我家门前,领头的和气地问道:“你敢不是陈国儒母亲吧?”我母亲听声音耳熟,认出了是曹队长,直抛热泪迎上去:“见了你们就像见了我亲儿子啊!”曹队长连声叫伯母,说:“我和国儒是同窗,是战友,亲如手足,我也就是你儿子哟!”我母亲说:“我儿子……”,曹队长说他已知道,他们分析,很可能是敌人编造的。曹队长说:“伯母遭反动派迫害,先后丧夫失女生活苦,我们会照顾你的。”我母亲说:“伪乡长……”曹队长说:“伯母放心,我们将警告他,如再索要枪迫害新四军家属,砍他头!”

从此,我母亲心中升起希望的星!精神状态变化了,不悲悲切切了,直着腰杆走路了。伪乡长见了我母亲,一脸杀气不见了,不提要枪的事了,一准曹队长砍头的警告起作用啦!开始,我母亲只暗地为武装工作队提供敌人活动情况,武装工作队也注意不使我母亲暴露。有一次夜间,武装工作队镇压作恶多端的伪保长,我母亲听到枪声,正开门……“伯母,你快关好门歇着。”后来,我母亲了解到,武装工作队担心伪保长一帮以为我母亲给的信儿,杀害我母亲,因此,武装工作队这次行动,连我母亲家门也不进。我母亲不满地冲武装工作队同志说:“我家三条人命豁上了,我这条老命就不能豁上!”

形势逐渐好转了,武装工作队壮大了,从打击小股敌人,铲除伪政权,发展到攻打城镇敌据点。我母亲也由暗中——地下转到地上公开站出来,为新四军游击队做事了。游击队每在家乡进行战斗,我母亲或引路,或尽其所有供水供饭。最让母亲难忘的是:曹队长率一个中队距我家五里地处与一股敌人遭遇,经过激烈战斗,击溃敌人,但曹队长不幸负伤。担架抬到我村,我母亲见他失血过多,面色蜡黄,双眼迷蒙,想叫又不忍,心痛得直掉泪。她跟村邻忙给休息下的部队做饭莱,还专门做了蛋花汤,亲自端了喂曹队长,曹队长忍着剧痛,激动得连声叫“母亲”,这段感人至深的情景,而今还在故土流传。

鹊鸣枝头

1950年春,经历了整个解放战争的我回乡探亲,踏上故土时,真是近乡情更急,不敢见亲人!“亡子”于归,母亲见了一准喜甚!可我对丧夫失女的母亲,对年已六旬饱受折难的母亲,说些什么呢?

我走着走着,不觉来到舅舅家村庄屋前,看看过道草房还是我儿时记忆中的情景,正好顺便探望舅舅,同时问问我母亲的情况。当我走进过道草房,一在编草垫的男子发觉一个军人来到,忙放下手上活站起招呼:“解放军同志,请里屋坐。”我已认出,这已留胡子的男子是我大表兄,可我没马上叫他,脱下军帽说:“你看看我是谁呀?”他一番打量,叫道:“细表兄,你身着军装腰别枪的,一下咋想到是你?再说,不传你……唉唉不说了,不说了。”我明白他未说出的话,忙道:“没事没事,细表兄不忌讳。对了,我早已写信给母亲,表兄知道不?”表兄摇摇头,又道:“你没咋,好好,姑姑见了甭说多高兴啦!不过姑姑丧夫失女受的害重,要好好安慰啊!”

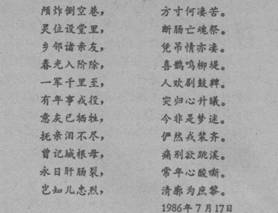

稍停顿,我就告辞走了,十多里地脚下飞快过,很快进到我家村前横跨大河的木桥上,与一挎竹篮的青年碰了个对面,他不跟我打招呼,返身奔去,穷叫:“奶奶,叔叔回来啦!奶奶,叔叔回来啦!……”听到他一路奔叫声,村邻们知道是叫的我,纷纷涌向我家场头;我母亲拐着小脚,从屋里冲出扑向我,满面热泪地捧住我: “儿啊,儿啊!”叫连声。我也紧紧捧住母亲:“娘!娘!”连声叫,泪直抛。母亲轻轻抚摸我,周身看遍,是不是哪里有枪伤,我看着母已花白的头发:是多年悲伤磨难留下的印记呀!母亲使衣袖轻轻为我擦泪:“出头啦!值!”我使毛巾为母亲轻轻抹泪,一手搀母亲,一手招呼泪盈盈的村邻,与母相依进屋。没想到里屋还停着父亲木棺,我即松开搀扶母亲的手,大哭跪灵位前:“父亲,未能尽孝的儿子回来了。”堂兄见我久跪不起拉道:“你走的是正道,叔叔九泉有灵,不会怪,反高兴。”母亲道:“儿呀,你堂兄说的是。想想多年前,娘把你……”我知道母亲要说的话,忙阻道:“娘,别说啦,别说啦!”母亲道:“儿呀,不吐娘(指心)堵得慌。不过那时,娘别没啥,只是一时割不开心头肉啊!可娘还是亲新四军的。在‘杀头的’得势时,迫娘交儿子,迫娘交枪打新四军,娘宁豁命没弯腰啊!”我说:“娘做得对,你信上已告诉我了,同志们见说都夸你呐!”母亲说:“也没好夸的,娘管咋不能给儿脸上抹黑呀!”她指着父亲的木棺说:“你父亲的事全没告诉你。你父亲遭‘杀头的’迫害中患重病,不让治疗。这期间,新四军大队人马突然开来进驻我村,见说我家情况,首长亲自登门慰问;派了军医为你父亲治病。你娘感激新四军,对新四军更亲啦!”母子相见有说不完的心里话,叙不尽的离别情,这日直拉得天三更!为纪念母亲,我以《母亲》为题,赋诗一首,曾刊于《学府诗林》、《大江南北》等刊物上,见《母恩》文。