卷首图文志

(碑石无言,却刻着百万山东兵的名字,雕像矗立,是兄弟俩也是千万兵卒的模样------他们从这里出发,也在这里永恒。)

本书核心梗概:鲁中平原的烽火,兄弟俩相继参加革命,一个钢猛如铁,一个英勇柔和,他们一步步成长为令敌人闻风丧胆的“烽火双雄”,他们的刀光剑影里映着沂蒙红嫂连夜赶制的布鞋,映着铁道线上扒火车夺军火的弟兄,映着百万山东兵不怕牺牲的铁血征程。他们虽没有惊天动地的伟业,却用兄弟同心的铁血,在齐鲁大地和方圆九州刻下了“山东兄弟”四个字----这四个字的背后,正是百万齐鲁兵魂的缩影。

(大伯爷。肩章磨出了毛边,眼神却亮过枪膛。这张泛黄的军官照片,藏着山东兄弟的铁血岁月,也藏着百万兵魂的赤胆忠心。)

(父亲在沧源县戍边岁月戎装照片,眼神充满二野四兵团的浩气锐气和铁血山东兵的青春神采)

哦 你是光荣自豪铁血山东兵

----山东老战士纪念广场有感(二首)

(略,见单篇)

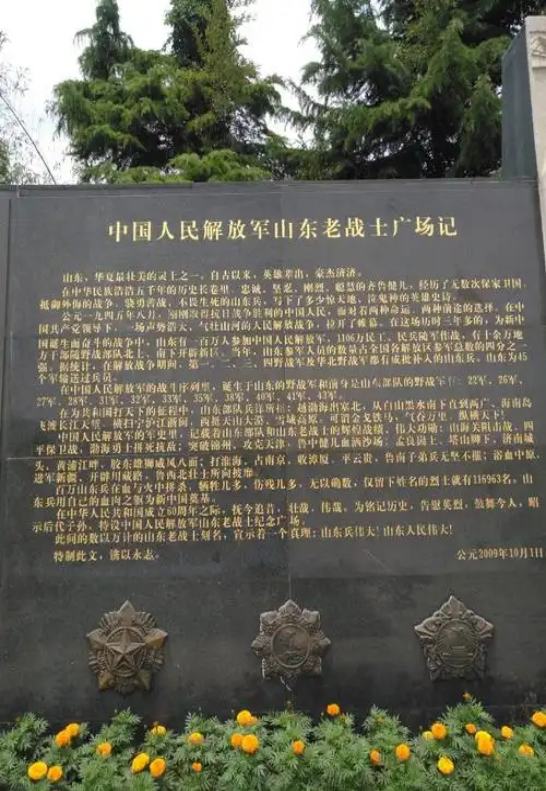

中国人民解放军山东老战士广场记

山东,华夏最壮美的灵土之一。自古以来,英雄辈出,豪杰济济。

在中华民族浩浩五千年的历史长卷里,忠诚、坚韧、刚烈、聪慧的齐鲁儿女,经历了无数次保家卫国、抵御外侮的战争,英勇善战、不畏生死的山东兵,写下了多少惊天地、泣鬼神的英雄史诗。

公元1945年8月,刚刚取得抗日战争胜利的中国人民,面对着两种命运、两种前途的选择。在中国共产党领导下,一场声势浩大、气壮山河的人民解放战争,拉开了序幕,在这场历时三年多的,为新中国诞生而奋斗的战争中,山东有一百万人参加中国人民解放军,1106万民工、民兵随军作战,有十余万地方干部随野战部队北上、南下开辟新区。当年,山东参军人员的数量占全国各解放区参军总数的四分之一强。据统计,在解放战争期间,第一、二、三、四野战军及华北野战军都有成批补入的山东兵,山东为45个军输送过兵员。

在中国人民解放军的战斗序列里,诞生于山东的野战军和前身是山东部队的野战军有:22军、26军、27军、28军、31军、32军、33军、35军、38军、40军、41军、43军。

在为共和国打天下的进程中,山东部队兵锋所指:越渤海出塞北,从白山黑水南下直到两广、海南岛,飞渡长江天堑,横扫宁沪江浙闽,西抵天山大漠、雪域高原,可谓金戈铁马,气吞万里,纵横天下!

中国人民解放军的军史里,记载着山东部队和山东老战士的辉煌战绩、伟大功勋:山海关阻击战,四平保卫战,渤海勇士拼死抗敌;突破锦州,攻克天津,鲁中健儿血洒沙场:孟良崮上,塔山脚下,济南城头,黄浦江畔,胶东雄师威风八面。打淮海,占南京,收漳厦,平云贵,鲁南子弟兵无坚不摧。浴血中原,进军新疆,开辟川藏路,鲁西北壮士所向披靡。

百万山东兵在血与火中拼杀,牺牲儿多,伤残儿多,无以确数,仅留下姓名的烈士就有115963名。山东兵用自己 的血肉之躯为新中国奠基。

在中华人民共和国成立50周年之际,抚今追昔,壮哉,伟哉。为铭记历史,告慰英烈,鼓舞今人,昭示后代子孙,物设中国人民解放军老战士纪念广场。

此间的数以万计山东老战士刻名,宣示着一个真理:山东兵伟大!山东人民伟大!

特制此文,镌以永志。

公元2009年10月1日

传奇和不朽的“山东兵精神”

山东兵精神是齐鲁大地军民在长期革命实践中形成的独特精神风貌,传奇和不朽的百万山东兵精神,忠诚、坚韧、刚烈、团结、英勇,甘于付出、不怕牺牲、英勇善战、不畏艰险、追求民族独立和人民解放的革命精神。

山东兵精神主要体现在忠诚、勇敢、担当和集体主义价值观上,其核心是儒家文化熏陶下的家国情怀与革命传统。

忠诚与担当。山东兵以忠诚著称,对上级命令绝对服从,对战友视为兄弟,舍生取义的价值观深刻融入血脉。这种特质源于儒家忠孝观念和长期熏陶,加之体格优势与吃苦耐劳传统使山东兵在部队中表现出服从命令、任劳任怨的极强的执行力,这种特质在战场上表现为关键时候扛得住、顶得上的战斗力。

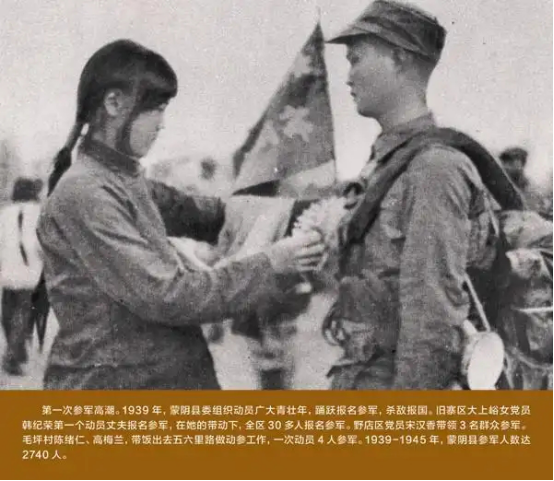

勇敢与牺牲精神。历史上山东是农耕文明重地,民众具有朴素的保家卫国意识。在战场上,山东兵常表现出不畏牺牲的劲头,例如发济南战役中50万支前民工保障了战役胜利。沂蒙精神滋养的家国情怀,与山东兵忠孝两全的追求一脉相承。从抗日战争到解放战争,山东兵始终将保家卫国与守护乡土紧密结合,形成爱党爱军、开拓奋进的精神内核。

集体主义传统。山东兵注重团队协作,将连队视为新家庭,在战场上形成保护战友、保卫阵地的集体意识。这种传统源于农耕社会的宗族互助精神,延伸到军营即形成强大的战友如兄弟的凝聚力。

荣誉感与责任感。山东文化强调知耻而后勇,将名誉视为生命般重要。儒家强调的忠义思想与梁山好汉的侠义精神结合,形成山东兵信誉卓著、不肯负人的特质,战场上常将责任与荣誉置于生命之上。战场上的山东兵宁可牺牲也不愿背负逃兵骂名,这种耻辱文化成为其精神内核之一。

红色传承的精神丰碑。沂蒙精神与延安精神共同构成国家精神谱系,其水乳交融、生死与共的军民关系,持续激励着新时代山东兵传承红色基因,这种精神在当代仍具有生命力,山东兵精神通过教育宣讲、纪念活动等形式代代相传。

编辑手记

本书藏着一条“以小见大、由近及远”的编排巧思。

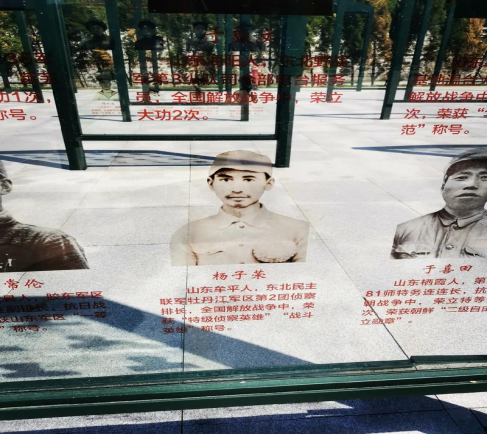

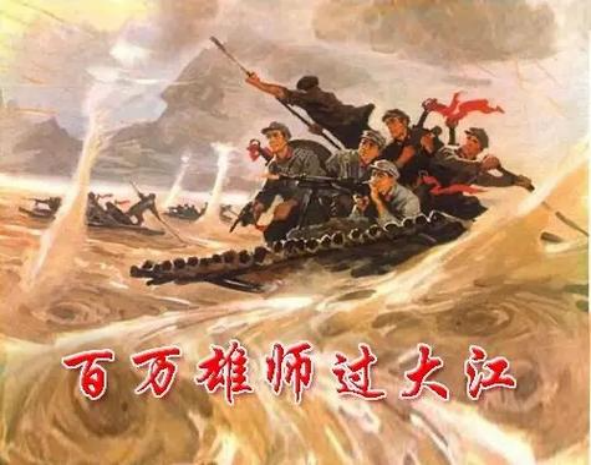

先以“卷首图文志”破题:用老战士广场的碑影、兄弟军官的旧照、纪念章的铜痕、搭配山东兵精神的文字,先把“百万兵魂”的宏大底色铺展在读者眼前,让“铁血”不止是故事,更是可感的视觉与精神符号。

再以“序言”引路:点明全书以兄弟个案为线的初衷,让读者带着“见微知著”的期待,走进正文里那对山东兄弟的征战岁月----从平原根脉到南下征战,个案的鲜活,让“百万山东兵”不再是抽象数字,而是有血有肉的“身边人”。

最后以“附录”升华:老战士广场的详介、滚烫的诗歌、对精神传承的追问,把兄弟故事拉回历史长河,让个案的传奇,最终汇入百万兵魂的不朽,完成从“一对兄弟”到“一代兵群”的精神回响。

这样的顺序是:先让读者看“卷首图文志”的图文建立直观感受,再通过编辑手记理清“图文--序言--正文--附录”的整体逻辑,最后带着清晰的阅读预期阅读,完全不打乱感知节奏。

读来便知:写兄弟,亦是写百万山东兵,讲传奇,终究是讲一种精神的传承。

序言

当我站在山东老战士广场,指尖抚过纪念碑上密密麻麻的名字----那不是冰冷的刻痕,是百万山东兵的忠魂,是千万个“山东兄弟”的缩影。

山东是全国著名的革命老区。解放战争期间,山东作为我军主要的兵源地,为新中国的建设作出了巨大贡献。为了弘扬山东老战士英勇善战、不畏艰险、追求民族独立和人民解放的革命精神,我着手收集整理撰写反映百万山东兵精神的传记,力图通过山东兄弟个案以小见大的形式讲述他们的历史和传奇故事,以此为线,串起山东兵血与汗岁月,这就写成了《滇鲁情缘青春万岁----北方世家纪念章里的热血青春》北方红色家族传记,又名《山东兄弟映百万兵魂》,通过共情自然感知背后共性特质。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。五四运动以来,中国青年为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗,谱写出一曲曲壮丽的青春之歌。只有让美好青春融入时代洪流,才能在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。

“黄河之水天上来,奔流到海不复还”。拿着父亲留下的一枚枚纪念章,我感慨万千,思绪不时飞出窗外,去到了那个战火纷飞的年代。这些纪念章闪耀着永恒魅力的光环,是一团团火,是一幕幕往事,是一个个充满传奇和光辉的历史故事,这是民族精神和时代精神的折射。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”。我们是北方世家,组成了北南共同体,中华民族共同体意识在我们心中应该是很深的。啊,父亲兄弟,你们是太阳,我们站成了身后的一块“里程碑”。

我们的国家,经过无数英烈的流血牺牲,给我们创造了和平环境,我们可以静下心来埋头苦干。寻找美好生活、建设富强国家是我们的愿望目标。

他们的肩章会褪色,纪念章的铜绿会消隐一些,但藏在故事里的赤诚与坚韧,恰是百万山东兵“铁血”二字的最好注脚。这并非简单的“个体代表群体”,而是让具体人物经历打开宏大历史的一把钥匙。

相信这部以小见大,核心是通过“山东兄弟”这一个案的红色家族传奇故事,折射“百万山东兵”的群体精神与时代传奇,这会在岁月长河中熠熠生辉,激励着一代又一代的人奋勇前行。

滇鲁情缘青春万岁

----北方世家纪念章里的热血青春

引言

我们少年时爱看《水浒传》和《三国演义》、《西游记》,书中电影电视中的那些英雄正值青春年少,驰骋疆场,我最爱山东老乡武松和张飞,武松打虎名扬四方,张飞豪气冲天,谁不热爱这些青春七尺男儿呢。

“现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。”习近平总书记常常同青年朋友谈及自己的成长故事,激励青年奋斗逐梦。千百年来,青春的力量,青春的涌动,青春的创造,始终是推动中华民族勇毅前行、屹立于世界民族之林的磅礴力量。有责任有担当,青春才会闪光。----习近平。在纪念五四运动100周年大会上,发出“让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩”的伟大号召。

青春在古汉语的意思是什么?指春季。因春季草木一片青葱,故称“青春”。《楚辞·大招》:“青春受谢,白日昭只。”杜甫《闻官军收河南河北》诗:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”指青年时期。亦指少壮的年龄。《青春》是中国最早的马克思主义者之一李大钊于1916年在《新青年》杂志上发表的文章。在文章中,李大钊明确指出,中华是否能回春再造,衰老的民族是否能变成青春的民族,关键在于青年是否自觉。青年首先要冲破网罗、去除陈腐,保持青春的精神;其次超越世俗平庸虚伪的生活,义无反顾,发愤图强,这是青年们唯一的责任。

关于青春的诗句有:白日不到处,青春恰自来。——清·袁枚《苔》。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。—— 现代·毛泽东《沁园春·长沙》。劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。——唐·杜秋娘《金缕衣》。青春几何时,黄鸟鸣不歇。 —— 唐·李白《江南春怀》。

2014年5月4日,习近平总书记来到北京大学同师生座谈。总书记讲起自己年轻的时候也面临出国、工作的选择,但最终“想做点儿事”的想法让他选择留在了国内,要为国家和人民做事,“有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生,才是有意义的人生”。

百年芳华,青春万岁。“青春理想,青春活力,青春奋斗,是中国精神和中国力量的生命力所在。”1919年,以先进青年知识分子为先锋的五四运动,唤醒了沉睡大地,开启了一个伟大的觉醒年代;1921年,一群平均年龄28岁的青年建立了中国共产党,开启了中国革命的光明道路,掀起了改天换地的巨澜;1922年,中国社会主义青年团成立,凝聚中国青年之志,紧随党的脚步,探索民族复兴的前程。1925年1月,在团的第三次全国代表大会上,决定将中国社会主义青年团改名为中国共产主义青年团;……翻开史册,一代又一代中国青年满怀对祖国和人民的赤子之心,在党的领导下,积极投身革命、建设、改革的伟大事业,用青春之我创造青春之中国、青春之民族,谱写了中国青年运动的壮美篇章。

一、青春之歌

作为杨沫代表作的长篇小说《青春之歌》,是当代文学史上第一部正面描写知识分子斗争生活的优秀长篇小说。作品以"九·一八"事变到"一二·九"运动这一时期的爱国学生运动为背景,塑造了以林道静为代表的知识分子群体形象,反映了在阶级矛盾、民族矛盾空前尖锐的年代,知识分子的觉醒和分化,表现了一代青年在党的领导下的迅速成熟,谱写了一曲动人的革命青春之歌。

林道静原是大户人家的美丽小姐,小说中写道:“她的脸庞是椭圆的、白皙的、晶莹得好像透明的玉石。眉毛很长、很黑,浓秀地渗入了鬓角,而最漂亮的还是她那双忧郁的嫣然动人的眼睛。她从小不爱讲话,不爱笑,孤独,不爱理人。”

李非在文章中写道:1959年电影《青春之歌》上影,是当时少有的以知识分子为主要描写对象的电影,它承续了五四运动以来的启蒙主义传统,成功刻画了众多栩栩如生的艺术形象——林道静、余永泽、卢嘉川、江华、郑瑾,他们呈现出那个时代多样的生命形态与思想状态。尤其是,通过思想陈旧的知识分子余永泽、马克思主义实践者卢嘉川、与工农结合的共产党员江华,电影有节奏地叙述了林道静思想的三次重要转变——从小资产阶级的个人主义者,成为当之无愧的共产党员、无产阶级战士的全过程。她的转变反映了知识分子由追求个性解放到追求民族解放的过程,传递出这样一种精神——让青春融入时代洪流,才是实现人生价值的重要标志。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。五四运动以来,中国青年为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗,谱写出一曲曲壮丽的青春之歌,林道静、卢嘉川、江华、郑瑾都是其中的优秀代表。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者,而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。只有让美好青春融入时代洪流,才能在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。

二、北方世家

黄河流域是中华文明的发源地,走进古代历史,走进兵荒马乱的尘封了的过去,仿佛还听得见中原古战场的喊杀声。

黄河最终是在山东汇入大海的,著名教育家孔子就是山东的。莫言是山东的,五岳之首泰山在山东,水浒传在山东,好汉歌我时常听听,山东大汉也是这里的代名词。

我没有见过我的爷爷奶奶,只听父母亲讲过,在案桌的墙上跪拜他们,从图像上有了北方朴素家庭的印象。

我的父母亲出生于二十世纪三十年代,是经历了新旧社会的人。母亲在山东东营市广饶县东李村,父亲在西马村,是邻村。母亲常跟我讲她小时候的事情,那时住的是草房,是用麦杆晒干后铺就的,这是我家的源头。

在我回乡的那年,大(伯)爷说小时候,他们弟兄三个经常到小河里洗澡,他说那时河床没有现在这么宽,河水也不是像现在小小的,听着听着,我感到很羡慕,思绪顿时飞到了那个在阳光下,水花闪闪,天真 烂漫的彩色气泡中。在二爷家吃过晚饭,父亲和我逛到了一条小河边,清风习习,柳条飘舞,别有一 番陶渊明世外桃源的景象,父亲告诉我,儿时他和伙伴们时常在这里戏水打闹,度过了快乐的童年时光,小河的回忆最美好,美好的,是鱼儿滑过身边时,那点痒痒的感觉。

三、兄弟芳华戎马烽火征战勇

抗日战争胜利后,蒋介石发动了全面内战。1949年父亲16岁时以18岁名义参加了中国人民解放军,大伯爷(父亲大哥,曾任普洱市墨江县某团政委)早于他参军。他们随刘邓大军南下,渡江转战数省,1950年来到云南,1952年父亲来到临沧市(当时是地区)沧源县驻守边防任排长。1958年父亲到临沧市公安处,1963年来到云县新城农场直到副处离休。

1952年12月,解放军二野四兵团十三军三十九师一一五团奉命挺进阿佤山,剿灭土匪,建设人民政权。我父亲是五连前哨排长。1953年初,滇南工委派工作队进入阿佤山。 解放军驻防阿佤山后,发扬优良传统,肩负战斗队、工作队的双重任务,模范执行党的民族政策,发展生产,造福人民,创办教育,进行了艰苦卓绝的工作和斗争:肃清残匪,建立区、乡、村政权;组建民兵联防组织,粉碎境外敌人的两次窜犯;帮助群众发展生产,改善生活,盖房子,开商店。父亲曾讲过,他们的哨卡离连部很远,要走好几个钟头,他们平时与当地佤族群众同劳动生产,军民渔水情深,我还看到了照片,有一棵大青树。我只感叹没有多问,离休后也没有领他到阿佤山走一走看一看当年的足迹。

1955年6月,驻防阿佤山的部队奉命归建,阿佤山部落头人及少数民族群众,纷纷要求解放军继续留在阿佤山。根据群众的再三请求,经请示上级批准,解放军一一五团五连留在了阿佤山,编入边防八团建制,继续同阿佤山人民一起建设和保卫祖国边疆。驻防部队涌现出了被云南军区授予"边防线上的模范堡垒",全国人民慰问解放军代表团赠予"挺进佤山英雄连"锦旗的五连,和被云南军区授予"国境线上的狙击手"英雄称号的拉祜族战士袁应忠等英雄单位和个人,形成了"热爱边疆,安心边疆,保卫边疆,建设边疆"的风尚,边疆民族地区爱国统一战线迅速形成和巩固,阿佤山地区呈现出边疆稳定、民族团结、生产发展、共同对敌的良好局面。(云南网尹仑文章)。父亲作为中国人民解放军二野四兵团第十三军三十九师一一五团五连(后归建为边防八团)一个排长,他爱党爱国爱民,在边关尽职尽责,守好祖国的大门,认真执行党的民族政策,与当地老百姓结下了深厚的友谊,他是阿佤山的一分子,是“世界佤乡、中国临沧”佤山的一个成员,为守卫和建设祖国边疆作出了积极贡献,他和大伯爷一心报效国家,可谓兄弟情深,一门忠勇。那时大伯爷是初中文化,被提拔起来了,父亲文化低,在一个排任职。

翻开存续家族血脉和文化的普通平凡的北方世家(南方家庭)为人民理想奋斗家庭档案,记载着两代人的青春年华奋斗事迹,通过不怕牺牲、排除万难、历经千难万险的战斗和建设,忠诚为党为国家为人民奉献服务,心向党,心向国家,心向总书记!践行了好军人好警察好干部好市民标准!第一代第二代基本完成初心使命!第一代获得党和国家军队荣誉纪念章仅父亲就有7个!加上大爷不少于20个;第二代获得奖励和荣誉称号16个。县团级2人,科级3人。有的人会不知道,这是生生世世才有的一小点成绩,没有什么值得羡慕的!特别是年轻人一开始基础就好!就干出了成绩!非常羡慕!时代就是后来者居上!这是法条定律!

作为革命家庭后代,要说有感想就是:无尽的悲伤和奔涌的泪水!

下面是我父亲的纪念章荣誉章,尽管时间漫长,但它们仍然闪耀着熠熠光辉,它们用无以言表的凝重讲述着父亲和大伯爷戎马生涯,讲述着一个个为新中国的解放事业英勇前进的可歌可泣的故事记忆。从战争中走来,从生死线上走来,父亲和大伯爷把军人的荣誉看得比山高比海深,从不计较名利,视名利为粪土。父亲默默无闻的战斗和工作着,他不会炫耀,不会讲述,甚至于连我们都不知道他的过往和英勇,只要一想到那些为中国革命事业英勇牺牲的战友,他心里很难过,把眼泪深藏进心里。这一枚枚的纪念章和军功章是他的青春和理想,是他的军营情怀。

拿着父亲留下的一枚枚纪念章,我感慨万千,思绪不时飞出窗外,去到了那个战火纷飞的年代。这枚渡江战役纪念章,是纪念1949年4月21日,中国人民解放军华东军区颁发;一枚解放华中南纪念,中南军政委员会颁发;一枚解放西南胜利纪念,1949年11月7日至12月27日,西南军区颁发;一枚1954年2月17日全国人民慰问人民解放军代表团赠纪念章;一枚1957年2月1日云南省人民委员会昆明军区慰问边防部队代表团赠纪念章;一枚1961年中缅边界联合勘察纪念章;一枚中华人民共和国司法部二级金星荣誉章。

1.渡江战役纪念

父亲参加二野四兵团渡江作战,令他伤感的是,很多战友永远的倒下了,他们是共和国不朽的英雄,永远值得学习纪念。

1949年4月20日,当南京国民党政府最后决定拒绝在《国内和平协定》(最后修正案)上签字后,人民解放军立即发起渡江战役。解放军参战部队有第二、第三野战军等部约100万人,第四野战军先遣兵团约12万人。国民党军参战部队有汤恩伯集团、白崇禧集团约70万人。4月20日20时,人民解放军中突击集团首先渡江,并迅速突破安庆、芜湖间防线。21日晚,东、西两突击集团分别从镇江、江阴间和贵池、湖口间渡江。人民解放军全线突破国民党军江防阵地。23日解放南京,标志着国民党在大陆22年反动统治的崩溃。渡江战役第一阶段突破江防的任务胜利完成。南京解放后,人民解放军乘胜进军,于5月3日解放杭州,16日解放汉口,17日解放武昌、汉阳,22日解放南昌。5月23日夜,解放军发起对上海的总攻,以快速勇猛的动作,多路直插市区追歼国民党军队,27日解放上海,6月2日解放长江口外的崇明岛。至此,渡江战役胜利结束。渡江战役历时42天,歼灭国民党军43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,江苏、安徽两省全境和浙江大部,江西、湖北、福建等省部分地区也获得解放,为华东全境及华南、西南地区的解放创造了有利条件。(资料来源:中国中共党史学会编.中国共产党历史系列辞典:中共党史出版社、党建读物出版社,2019)。

2.1949年11至12月解放西南纪念

至1949年10月,中国人民解放军相继解放华东、西北和中南大部地区后,国民党政府被迫由广州迁往重庆,残存的国民党军胡宗南集团和白崇禧集团分别撤向西南各省和广西一隅。中共中央军委根据西南地理和国民党军力部署情况,对解放军进军西南作战作出一系列指示,指出:消灭胡宗南集团及川、康诸敌,非从南面进军断其退路不可;应采取大迂回动作,插至敌后,先完成包围,然后再往回打的方针。1949年11月1日,人民解放军进军大西南战役开始。第二野战军一部由湖南进入贵州,15日解放贵阳。第二、第四野战军各一部强渡乌江,占领南川,于30日解放重庆。此后,第二野战军抢占乐山、蒲江、邛崃、大邑等城,与第一野战军一部合围成都。12月9日,云南、西康两省国民党当局宣布起义。同月27日,解放成都。人民解放军在进军大西南中,共歼灭国民党军90余万人,解放了贵州、四川、云南、西康四省,使蒋介石割据西南、负隅顽抗的梦想彻底破灭。

3.1950年解放华中南纪念

解放华中南纪念章的意义和价值:历史意义重大,有很强的荣誉性。一般情况下,只有参加过的作战人员才可以领到纪念章。解放华中南纪念章存世量比较大,首先看到这枚章就能想起老英雄,想起老英雄为民族解放事业所做的贡献。俗话说,睹物思情这枚章的纪念价值远远要大于它的经济价值,由于其具有重大的历史意义和收藏价值,已成为历史文物,升值空间日益增大。

渡江战役后,在中南、西南方向,国民党还有白崇僖、胡宗南两个军事主力集团负隅顽抗。遵照中共中央军委指示,1949年7月,人民解放军第四野战军发起宜沙战、湘赣等战役,逼近长沙。8月4日,长沙守军起义和平解放。随后,四野兵分三路进军中南地区:西路军断敌退往云贵之路,东路军解放广州,与西路军形成合围,中路军由北向南,进攻湘南并向广西推进。本次战役从1949年9月开始,到1950年5月1日海南岛解放,共歼敌43万。使中南大陆和除南海诸岛外的两广沿海岛屿均获解放。1950年,为祝贺中南地区解放,中南军政委员会向所有参战官兵和其他人员颁发了解放华中南纪念章。

4.1954年全国人民慰问解放军代表团赠

“全国人民慰问解放军代表团纪念章”是1954年2月17日,正值元宵佳节,中央军委总政治部发出欢迎“全国人民慰问人民解放军代表团”的指示。2月20日,全国人民慰问人民解放军代表团举行慰问中央人民政府人民革命军事委员会大会。全国人民慰问人民解放军代表团随后奔赴各地慰问人民解放军,并为每个曾经参战军人颁发一枚纪念章。这是全国解放后,人民解放军全建制颁发的第一枚纪念章,也是中国人民解放军历史上的第一枚纪念章。这枚纪念章的材质为黄铜,由两个五角星叠加交错成十角星,上面的五角星为蓝色,下面的五角星为金黄色,中间部分由红色五角星、天安门、橄榄枝和冲锋枪组成,背面有“全国人民慰问人民 解 放 军 代 表 团 赠 ”和“1954.2.17”字样。

5.1957年昆明军区慰问解放军代表团赠

1957年2月由云南省人民委员会和昆明军区慰问边防部队代表团赠。徽章外圈由金色的五角星、麦穗、齿轮组成,内圈红色背景上,上方镶嵌着金色的毛主席头像,下方是绿色的祖国大陆地图,金色的枪支和橄榄枝交汇在地图上。是人民子弟兵用鲜血染红的勋章,也是新中国成立之初,祖国和人民对子弟兵关爱,子弟兵为祖国为人民不怕牺牲、甘于奉献的见证。

6.1961年中缅联合勘界

父亲那一辈人真的是不爱吹夸,都是些冲锋陷阵不怕死,有功名也不说的人。中缅联合勘界在当时是一个大事件的,我从没有听说过,只是母亲说参加过的,父亲驻守过阿佤山边关,后到公安处时被抽派参加的。

1960年6月,中缅联合委员会第一次会议在缅甸首都仰光召开,会议决定中缅两国政府联合勘界。会议认为,中缅边界虽属已定界,但由于历史划界是英殖民者一手独揽,有若干不合理现象;且不少地段地形复杂,界线不易辨别,有些旧界桩已消失、移动,界河改道,存在不少纠纷。因此中缅双方各组织4个队进行联合勘界。7月12日,在畹町召开双方队长、组长会议,中方首席代表姚仲明及缅方首席代表昂季准将和代表吴山伦参加,会后随即展开勘查。在勘界中,遵照周恩来总理、陈毅副总理的指示,本着友好协商的原则,占有准确资料,提出充分理由,耐心进行协商;发生争执做到言之有理,持之有据,不卑不亢,热情友好。经过8个月的艰苦工作,彻底划清尖高山以北1~9号桩及尖高山以南2~106号桩之间500多千米的边界线。我父亲参加了临沧段勘界。德宏段中缅两国标定从5~105号,共101棵桩号、154棵界桩,其中,单号桩58棵、同号三立桩18棵、附桩4棵。至此,中缅两国政府联合勘界结束。1960年10月1日,中缅两国政府正式签订了《中缅边界条约》,1961年,中缅两国政府签订了边界议定书,最终顺利而圆满地解决了中缅边界问题。

7.司法部二级金星荣誉章

二级金星荣誉章,授予1945年9月3日至1949年9月30日期间参加革命工作的司法行政系统离休干警。父亲1963年到新城农场即现在的临沧监狱,是当时的党支部支委,工作直到离休,他一直任各中队的队长,相当于县上的乡镇镇长。他敬业勤奋,饭一吃了就到队里工作去了,有一年,他管着的砖瓦厂有一批废瓦,拿回家来后,他还去付了钱的,真是让人理解不了的,用现在的话说就是十分的清政廉洁。

这些纪念章闪耀着永恒魅力的光环,是一团团火,是一幕幕往事,是一个个充满传奇和光辉的历史故事,这是民族精神和时代精神的折射,这是我家的自豪,国家的自豪,这是我们的榜样。看着这些纪念章,仿佛我又回到了父亲身边,又在他的宽厚肩膀下坐着玩耍,和他一起尝人间烟火,吃着他给我们包的山东饺子,他买给我的蒙自过桥米线,骑着买给我的摩托车,读着留给我的一本本好书。

四、转业地方无悔青春吃苦耐劳奔波忙

1958年父亲到临沧市公安处上班,经常下基层到各地办案,这时他回山东老家说了媳妇,哥哥就是在临沧春天生的。父亲月工资60多元,节约些当时一家四口将就用。1963年来到云县新城农场,由于地区差别,月工资50多元,住在原来用于榨糖的一所隔出来的砖墙瓦顶的共五家人住的大房子里。父亲一生勤勉,在监狱单位一吃了饭就去工作处,母亲则去糖厂打零工或在农场削甘蔗、拉脚叶、培土、拔秧等打零工。我和弟弟出生后,房子不够住了,就在房前自己盖了一间瓦房住。在那怕地震的年月,还盖了玉米杆当墙的防震棚。我家养了一只狗、一窝小兔、小银鼠,一放学我们到处找草喂它们,那只灰狗下了一窝儿,白的灰的惹人喜爱。

后来党的政策好,还解决了母亲的工作问题,搞缝纫,进加工厂做面条,从家属变成了农场职工。七十年代,我家买了蝴蝶牌缝纫机和飞鸽牌自行车,我读初中时骑车去了茂兰和凤庆大兴上石洞寺玩,那时的感觉像小蝴蝶在飞。

1985年,农场给离退休干部盖了一排混凝土两层楼的房子,我家就搬到了第二家。那时我在城里读高中,星期天就回到家,吃母亲做的各种小吃。母亲退休后还办了一个营业执照,在坡头叉口空地上盖了一间小卖铺,母亲挑竹篮到四公里外的城上进货,也有了农场的小朋友的亲切称呼“马奶奶”。

父亲辛劳了一辈子,离休后还种了一块园子地,日常的小菜、葱、芫荽扶伺得很周到,一棵象牙芒果够一家子吃个够,还有几棵香椽树,挂 满了大个大个的香椽,他还爬上树修枝打杈,去摘青瓜,那一盏大青瓜很旺 盛。

他是个热心人、大忙人,爱拨弄一点电器之类,一些老大妈电饭堡之类一坏就抱来修,使我们很担心。

他骑一辆自行车进城赶街,有时顺便带点货回来,而我则骑一辆摩托车,那是我刚参加工作的时候,父亲专门买给我的。当时,摩托还很少,可以说是一流的风光无限,我时常骑车兜风闲逛。还买给我一块双狮表,并告诉我说,一个人什么都可以舍弃,譬如荣誉、地位、金钱等等,但唯独不能舍弃希望,不论在任何时间,只要希望还在,你就会有明天,有未来,你要掌握好时间,向这块手表一样,加紧发条,把握住希望,要不停地努力拼搏。

后来父亲半身瘫痪,带有哮喘的母亲精心扶伺,推着轮椅到中心广场、河滨公园、北桥头等地散心,看孩儿坐火车、老年蹦蹦跳,感受云州新变化,有时一家全出动,规模浩大,我感觉像这样推轮椅出来的实在少有。

不论何时,我们始终记得,小时候父亲给我洗澡,还记得送我到师专,还记得给我买写作书,还记得给我买过桥米线,还记得帮我刷婚房,还记得点点滴滴父亲的好,父亲和我们的日子,记得父亲的所有……