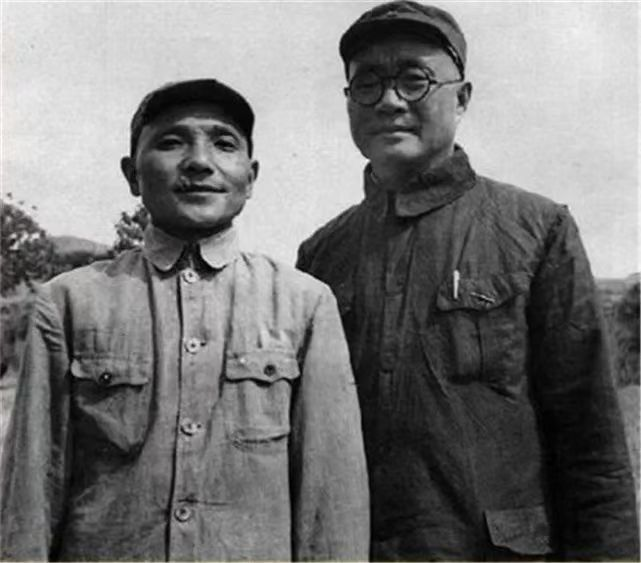

马景讓(大伯爷)

马景顺(父亲)

序言

当你翻开这本承载着家族记忆的书稿,仿佛踏入了一条时光甬道,往昔岁月扑面而来,带着泥土的芬芳、战火的硝烟与亲情的温度。

书中的故事始于齐鲁大地的广饶县西马村,那片广袤无垠的大平原,孕育了世代生活于此的马家。在艰苦岁月里,他们用勤劳的双手和坚韧的意志,守护着家族的根脉,传承着质朴的家风。从大伯爷、父亲等山东大汉的热血征程,到军民携手共建边疆的鱼水深情,再到暮年归乡时对故土的眷恋与时代变迁的感慨,每一个篇章都饱含着浓浓的真情。

这不仅是一个家族的奋斗史,更是一部时代的缩影。它见证了中国从动荡走向和平,从落后走向繁荣的艰辛历程。书中人物在时代浪潮中的抉择与坚守,展现出平凡人身上的伟大力量,让我们看到了亲情的羁绊、乡情的眷恋和对国家的忠诚。

阅读此书,你的感情会被深深触动。让我们明白,无论时代如何变迁,家族的传承与精神的延续永不停息。希望每一位读者都能从书中汲取力量,铭记那些平凡而伟大的先辈,珍视当下的幸福生活。相信这部家族传奇,会在岁月长河中熠熠生辉,激励着一代又一代的人奋勇前行。

2025.03

目录

平原上的根脉……………………1

投身革命马家兄弟加入刘邓大军………4

雄关漫道渡长江…………………………6

兄弟连魂耀中南………………………10

山东红色兄弟的西南浴血传奇………13

边关岁月:父亲在沧源县的守护……17

墨江情长………………………………24

父亲的公安岁月………………………28

岁月长歌:新城农场的坚守与温情…32

暮年情长,归乡寻根………………36

历史意义与家族荣誉………………38

马家军精神的精神内核与时代意义…39

跋……………………………………41

回首往昔,岁月的长河奔腾不息,在历史的巨幅画卷中,无数家族的命运如繁星闪烁,各自演绎着独特的传奇。他们的故事,或激昂澎湃,或质朴平实,却都深深烙印着时代的痕迹,成为我们民族记忆中不可或缺的部分。本书所讲述的,便是这样一个家族,从齐鲁大地的平凡村落起步,在时代的洪流中跌宕起伏,历经战火硝烟与和平建设,见证岁月变迁与家园巨变,用热血、亲情与奋斗,谱写一曲跨越时空的家族赞歌。让我们翻开书页,走进他们的世界,感受那份深沉而炽热的家族情怀与时代精神。

平原上的根脉

齐鲁大地,自古以来便以豪迈奔放的风土人情和深厚悠久的文化底蕴著称,人们称这里的男子为山东大汉,他们性格豪爽,重情重义,彰显着这片土地独有的气质。

在这片广袤大地的东北部,东营市广饶县是孙武故里,他的军事著作《孙子兵法》,二千年多来一直被视为兵家之经典。西马村就坐落于无垠的大平原之上。极目远眺,平坦的大地向远方无限延展,与天际线融为一体。田间,麦浪随风起伏,像是大地谱写的生命之歌。村落里,泥坯房错落有致,烟囱中升起袅袅炊烟,处处散发着质朴的生活气息。

马家世代在此生活,爷爷奶奶勤劳善良,孕育了五个子女,日子虽不富裕,却也充满温馨。家中长女懂事聪慧,早早便帮衬着父母操持家务。老二便是大伯爷,身形魁梧,性格坚毅,自小就展现出山东大汉的担当,常跟着父亲下田劳作,扛起家中的重担。二伯爷是老三,为人憨厚老实,对待邻里热情诚恳,在村里人缘极好。老四是姑姑,心灵手巧,温柔贤淑,给这个家增添了许多温暖。二伯爷勤恳吃苦耐劳,承担起家庭孝老送终的责任,为人称道尊敬。

父亲出生于 20世纪30年代,作为家中幼子,虽被哥哥姐姐疼爱,但也早早在艰苦的生活中学会了分担。他和村民们和睦相处,田间地头,总能看到他帮衬邻里的身影,大家一起谈天说地,分享生活的喜怒哀乐,结下了深厚的情谊。

在邻村东李村,母亲一家也在生活的磨砺中坚守。姥爷姥娘养育了四个子女,生活条件十分艰苦。母亲作为家中老大,从小就扛起照顾弟妹的责任,操持家务、下地干活,从不抱怨。舅舅排行老二,年纪虽小,却早早懂事,努力帮着家里分担。二姨和三姨在母亲的呵护下成长,一家人相互扶持,共度时艰。

彼时,时代的浪潮滚滚向前,这片土地上的人们在艰苦中坚守,在平淡中找寻生活的希望,他们的故事,才刚刚拉开帷幕。

投身革命马家兄弟加入刘邓大军

1947年,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军(后称中原野战军)强渡黄河,发起鲁西南战役并千里跃进大别山,揭开解放军战略反攻序幕。至1949年,该部队改编为第二野战军,参与渡江战役,突破长江防线,解放南京、上海等地,最终进军西南。马家兄弟就是在这一时期加入南下部队的山东籍战士。

1947年刘邓大军强渡黄河时,山东解放区掀起参军热潮。大伯爷作为家中长子,受“保卫胜利果实”的感召率先入伍,父亲虽年幼但受兄长影响,在哥哥参军两年后加入部队。兄弟二人被编入晋冀鲁豫野战军某纵队,随主力南征。

1947年6 月 30 日夜,刘邓大军 4 个纵队共 13 个旅 12 万余人,在东起东阿、西至濮县,全长近 150 公里的河段上,以孙口为中心渡口,采取强渡和偷渡相结合的战术突破黄河天险。6 月 30 日夜 12 时,指挥部下达渡河命令,二纵先遣部队首先在孙口强渡,先遣连的勇士们乘坐船头架设机枪的木船急速冲向对岸,迅速抵达并攻破敌人控制的大堤。随后,一、三、六纵也全部顺利渡过黄河,国民党部队号称足抵 40 万大军的 “黄河防线”一夜之间瓦解。7 月 4 日夜,刘伯承、邓小平乘船从孙口渡口南渡黄河,随后发起鲁西南战役,千里跃进大别山,揭开了中国人民解放战争战略进攻的序幕 。

鲁西南战役意义重大,刘邓大军采取南北牵制,宽正面、多地段突然强渡黄河,积极创造与捕捉战机,调动敌军,将攻城与野战、分割与围歼相结合,以 15 个旅兵力歼敌 4 个整编师共 9 个半旅 6 万余人。此役打乱国民党军南部战线战略部署,开辟进军大别山道路,揭开人民解放军战略进攻序幕,不但沉重打击国民党军,更促使刘邓大军提前向南实行千里跃进,加速解放战争进程,为其行动赢得主动,战役经验也丰富了毛泽东军事思想理论宝库,对新时期人民军队建设具有重要意义 。

雄关漫道渡长江

1949 年春,长江北岸被紧张氛围笼罩,渡江战役一触即发。我们北方马家的两兄弟,哥哥 (大伯爷)和弟弟 (父亲),作为英勇的渡江作战部队成员,怀着解放全中国的使命,投身这场决定历史走向的战役。

兄弟俩出身农家,自幼饱经战乱,怀着对新生活的向往先后投身革命。部队驻扎江边,他们日夜苦练。哥哥身形魁梧、枪法精准,是部队神枪手;弟弟虽身材略弱一小点,但身手灵活、意志顽强,是队伍骨干。

战役打响前夕,兄弟俩和战友反复勘察地形、制定作战计划。面对长江天险与对岸严防死守的敌军,他们心中只有坚定信念。

4月20日,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布《向全国进军的命令》:“奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整。”

4月20日晚,总攻号角响起,万船齐发。哥哥和弟弟分别登上战船冲向对岸。江面上火光冲天、喊杀声震耳欲聋,敌人炮火疯狂扫射,江水被染得通红。哥哥所在的冲锋船如离弦之箭般冲向对岸,敌人的子弹如雨点般扫射过来,船身周围溅起无数水花。不少战友在途中就不幸中弹牺牲,但哥哥没有丝毫退缩,他带领着战友们一边用机枪压制敌人的火力,一边奋勇向前。突然,一枚炮弹在船边炸开,巨大的冲击力将身旁的小李震飞出去,鲜血瞬间在江水中晕染开来。哥哥眼眶瞬间红了,愤怒和悲痛涌上心头,但他知道此刻不能有丝毫分神,强忍着泪水,继续压制敌人火力。

弟弟这边,船遭到密集攻击,船身被击中多处。就在他奋力划桨时,身边的班长为了替他挡下子弹,倒在了他怀里。班长气息微弱地说:“别管我,冲过去……” 弟弟的手颤抖着,心中满是悲愤,他轻轻放下班长,拿起枪怒吼着:“为班长报仇!” 随后,和战友们一起勇猛地冲向敌人。

经过数小时激战,兄弟俩所在部队成功突破防线登上南岸,与敌人展开巷战。敌人火力点疯狂扫射,一位英勇战士,他匍匐前进。随着巨响,火力点被摧毁,他却身负重伤。他们一路冲锋,消灭顽抗的敌人。

最终,渡江战役取得辉煌胜利。兄弟俩和战友用鲜血、生命为新中国诞生铺平道路。这场战役是他们人生的高光时刻,更是中国历史的伟大壮举,激励着无数后人奋勇向前 。

当解放军冲破长江天险、胜利解放南京的消息传到北京后,中国人民革命军事委员会主席毛泽东兴奋异常,挥笔写下了著名的《七律·人民解放军占领南京》:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

兄弟连魂耀中南

在山东那片质朴豪迈的土地上,孕育出了哥哥(大伯爷)与弟弟(父亲)这对热血兄弟。哥哥,面庞坚毅,眼神中透着历经岁月沉淀的沉稳与睿智,身为营教导员,他在渡江战役的炮火洗礼中,已成长为士兵们心中的定海神针。弟弟,身形矫健,浑身散发着年轻人特有的冲劲,眼神里满是对战斗的热忱与无畏,在哥哥的影响下,也在部队中迅速崭露头角。

中南战役的战鼓擂响,炽热的阳光烘烤着大地,空气中弥漫着紧张与焦灼的气息。哥哥站在队伍前列,声音坚定有力,为战士们做着战前动员:“同志们,咱们从山东一路南下,历经无数艰难险阻,今天,就是咱们在中南大地建功立业的时候!为了人民,为了胜利,冲!”战士们群情激昂,口号声震彻云霄。

战斗打响,枪炮声瞬间淹没了一切。哥哥穿梭在枪林弹雨中,冷静地观察着战场局势,指挥部队有序推进。突然,前方敌人的一挺重机枪疯狂扫射,密集的子弹形成一道死亡火网,挡住了部队前进的步伐。哥哥眉头紧锁,迅速判断形势后,带领一个突击小组,利用地形掩护,悄悄迂回到敌人侧翼。就在敌人还未察觉时,哥哥一声令下,突击小组同时开火,成功摧毁了这处火力点。

另一边,弟弟所在的连队正与敌人展开激烈的巷战。狭窄的街道上,硝烟弥漫,敌人凭借着熟悉的地形负隅顽抗。弟弟毫不畏惧,他灵活地躲避着敌人的子弹,带领战友们逐屋争夺。在一次冲锋中,战友李二牛腿部中弹,摔倒在地。弟弟见状,毫不犹豫地冲过去,将李二牛拖到墙角。他一边为李二牛包扎伤口,一边安慰道:“二牛,坚持住!咱们一起把敌人赶出去!”李二牛咬着牙,眼中满是感激:“兄弟,我没事,别管我,继续战斗!”

此时,哥哥带领的部队也与弟弟所在连队成功会合。兄弟俩短暂对视,眼神中传递着默契与坚定。他们迅速整合力量,向敌人发起最后的总攻。在战友们的紧密配合下,他们如同猛虎下山般勇猛无畏,一步步压缩敌人的防线。最终,随着敌人的防线彻底崩溃,中南战役取得了阶段性的胜利。

战后,兄弟俩并肩站在战场上,看着飘扬的红旗,心中满是感慨。哥哥拍了拍弟弟的肩膀:“弟弟,好样的!咱们一起为家乡争光了!”弟弟笑着回答:“哥,这都是大家的功劳!只要咱们团结一心,就没有打不赢的仗!”他们的身影,在夕阳的余晖中显得格外高大,而他们与战友们共同谱写的战斗篇章,将永远铭刻在中南大地的历史长河中 。

山东红色兄弟的西南浴血传奇

在那烽火连天的岁月里,大战的阴云沉甸甸地压在每一个战士的心头,所有人都明白,这将是决定命运的最后一战。山东的马家兄弟,哥哥(大伯爷),弟弟(父亲),这两个来自红色家族的汉族青年,毅然投身西南战役的硝烟之中。

西南的山峦连绵起伏,像是大地隆起的绿色巨兽。山间雾气弥漫,潮湿的空气里弥漫着硝烟和泥土混合的味道。陡峭的山路崎岖难行,战士们深一脚浅一脚地前进,鞋底与泥泞的地面摩擦,发出沉闷的声响。哥哥和弟弟所在的部队接到任务,要突破敌人在山谷间的防线。

进攻的号角吹响,哥哥大喊:“同志们,冲啊!为了新中国!”他端着枪,猫着腰,利用岩石和树木作掩护,快速向敌人阵地逼近。身旁的弟弟满脸硝烟,汗水和着尘土在脸上留下一道道泥印,眼神却无比坚定,紧跟哥哥的脚步。敌人的子弹如雨点般扫来,打在身旁的树干上,木屑飞溅。弟弟一个箭步,扑倒在地,顺势翻滚到一处土坡后,迅速举枪还击。

战斗胶着,双方僵持不下。哥哥看到前方敌人的火力点疯狂扫射,战友们前进受阻,心急如焚。他转头对弟弟喊道:“弟弟,你带一组人从侧翼迂回,吸引敌人火力,我正面强攻!” 弟弟点头,带着几个战士猫着腰,沿着茂密的灌木丛悄悄绕到敌人侧翼。

侧翼进攻开始,哥哥大喊:“打!” 战士们的子弹倾泻而出,敌人被这突如其来的攻击打得措手不及,火力点转向侧翼。哥哥抓住时机,带领部队发起冲锋:“冲啊,杀!” 他们如猛虎下山般冲向敌人阵地,经过一番激烈拼杀,终于突破了防线。

战斗间隙,兄弟俩短暂碰面。哥哥拍了拍弟弟的肩膀,声音略带沙哑却满是力量:“弟弟,这仗打完,好日子就来了,但咱可不能忘了为啥出发。” 弟弟用力点头,目光炯炯:“哥,我懂,无论在哪,咱都得为国家守好每一寸土地。”

西南战役的胜利,如破晓的曙光,驱散了黑暗。哥哥被派往原思茅地区,如今的普洱市墨江哈尼族自治县担任团政委。这里山水相依,哈尼族同胞们的热情淳朴让哥哥深感温暖,他积极投入到当地的建设与防御工作中,深入村寨,了解百姓需求,与少数民族同胞们亲如一家。

而弟弟,则奔赴沧源佤族自治县驻守边关,成为一名排长。边关的条件艰苦,崇山峻岭间,蚊虫肆虐,物资匮乏,但弟弟从未有过一丝抱怨。他带领着战士们巡逻站岗,不放过任何一个可疑迹象。

在一次巡逻途中,战士小刘忍不住抱怨:“排长,这日子啥时候是个头啊,又苦又累。” 弟弟停下脚步,目光望向远方的界碑,神色庄重:“小刘,我们守的是国家的大门,每一分每一秒都关乎着国家的安宁。想想那些牺牲的战友,这点苦算得了什么?” 小刘听后,羞愧地握紧了手中的枪。

无论是在墨江的团部,还是在沧源的边关,马家兄弟都在各自的岗位上坚守着。他们的故事,如同西南大地上的山川河流,成为新中国建设历程中不可磨灭的印记,激励着一代又一代人为守护祖国的和平与繁荣而不懈奋斗 。

边关岁月:父亲在沧源佤族自治县的守护

1952年,我的父亲,一个怀揣着保家卫国热血的青年,随着部队奔赴西南边陲,驻守在沧源佤族自治县的边关。那时的沧源,对于大多数人来说,是一个充满神秘色彩且局势复杂的地方。山峦叠嶂,原始森林茂密,边境线蜿蜒漫长,这里不仅自然环境恶劣,还面临着境外势力的窥探与干扰。

父亲刚到驻地担任排长时,迎接他们的是简陋的营房和艰苦的生活条件。营房是用当地的木材和茅草搭建而成,每逢雨季,屋顶就会漏雨,地面也变得泥泞不堪。但这些困难丝毫没有动摇父亲和战友们的决心。他们的首要任务是熟悉边境地形,每天天不亮,父亲就带着战士们踏上巡逻之路。边境的山林中,常有毒蛇猛兽出没,道路崎岖难行,有时候走着走着,就会迷失方向。有一次,在巡逻途中,一条蟒蛇横在了路上,战士们都吓了一跳,父亲却镇定自若,他小心翼翼地捡起一根树枝,轻轻敲击地面,发出有节奏的声响,蟒蛇似乎受到了某种威慑,缓缓地钻进了丛林深处。

除了应对自然险阻,父亲他们还要警惕境外的异常情况。有一天深夜,站岗的哨兵发现边境线附近有可疑灯光闪烁,父亲立即带领几个战士悄悄摸了过去。在月光的映照下,他们看到几个黑影鬼鬼祟祟地在边境线上徘徊,企图越境。父亲果断下令包围他们,战士们迅速行动,凭借着训练有素的技能和无畏的勇气,成功将这几个不法分子抓获。原来,他们是企图偷运违禁物品的走私团伙。

在驻守边关的日子里,父亲和战友们与当地的佤族群众建立了深厚的情谊。沧源佤族自治县有着独特的民族文化和风俗习惯,一开始,语言不通成了交流的障碍。但父亲骨子里就有股不服输的劲儿,他找来当地懂汉语的村民当老师,从最基础的日常用语学起。每天训练结束后,别人都在休息,父亲却坐在营房里,对着小本子反复练习发音。他会念叨着 “木依吉(佤族对神灵的称呼)”“欧布(吃饭)”,还不时拉着路过的战友帮忙听听发音准不准。

图片为现今的边关

图片为现今的边关

终于,父亲能磕磕绊绊地用佤语和村民交流了。他常常趁着休息时间,走进村子里。有一回,他看到一位佤族老人正在院子里编竹篓,手法娴熟,竹条在老人手中上下翻飞。父亲凑过去,用佤语说道:“大爷,您这手艺可真厉害,能教教我不?” 老人抬起头,眼中闪过一丝惊讶,随即露出了和蔼的笑容,点头应允。老人手把手地教父亲,从挑选竹条,到劈竹、削竹,再到编织的手法。父亲学得认真,可一开始竹条总是不听使唤,不是编得歪歪扭扭,就是差点扎到自己。老人笑着安慰他:“莫急莫急,慢慢来。” 在老人耐心的指导下,父亲渐渐掌握了窍门,编出了一个像模像样的小竹篓。那一刻,父亲和老人相视而笑,笑声在院子里回荡。

现今美好生活图片

农忙时节,父亲更是带着战士们主动到田间帮忙。烈日高悬,稻田里满是劳作的身影。父亲和战士们弯着腰,熟练地插秧。汗水湿透了他们的衣衫,泥水溅满了裤腿,但他们没有丝毫抱怨。一位佤族大嫂心疼地递来水,用不太流利的汉语说道:“你们辛苦了,喝点水歇歇。” 父亲接过水,笑着用佤语回答:“阿嫂,不辛苦,咱们都是一家人。” 村民们也会热情地分享自家的美食,一种用糯米和鸡肉制成的竹筒饭,香气四溢。父亲和战士们吃着竹筒饭,赞不绝口,村民们看着他们满足的样子,脸上洋溢着幸福的笑容。

村里的孩子们对这些身着军装的战士充满了好奇与崇拜。一到傍晚,孩子们就会围在营房外,眼巴巴地望着里面。父亲看到后,总会把孩子们叫进来,给他们讲外面世界的故事。他会讲大城市里高楼大厦林立,汽车在宽阔的马路上飞驰;会讲火车像一条钢铁巨龙,穿梭在山川大地之间。孩子们听得入神,眼睛睁得大大的,满是憧憬。有的孩子还会缠着父亲教他们敬礼,父亲就会认真地纠正他们的姿势,看着孩子们有模有样地敬礼,父亲和战士们都欣慰地笑了。

在一次山洪暴发中,汹涌的洪水如猛兽般冲向村庄。父亲带领战士们第一时间赶到受灾的村庄,村民们惊慌失措。父亲大声呼喊着,组织大家有序撤离,他背起一位行动不便的老奶奶,在洪水中艰难前行。战士们也纷纷背起老人、小孩,帮助村民们转移财物。洪水退去后,村庄一片狼藉,房屋倒塌,庄稼被冲毁。父亲又带领战士们投入到重建家园的工作中,他们帮忙清理淤泥,搬运石块,重新搭建房屋。在那些日子里,父亲和战士们与村民们同吃同住,一起努力。村民们看在眼里,感动在心里,从那以后,村民们把战士们当成了自己的亲人。

当佤族最重要的节日——新米节来临之际,整个村庄都沉浸在一片欢乐而忙碌的氛围中。天刚蒙蒙亮,父亲就带着战士们来到了村子里,只见家家户户的门口都挂着用新鲜稻草编织的花环,象征着对丰收的祈愿。村里的男女老少都身着色彩鲜艳的传统服饰,女人们穿着绣有精美图案的黑色对襟上衣,搭配着红、蓝相间的筒裙,头发上插着艳丽的野花;男人们则身着黑色无领短衣,腰间系着一条宽宽的腰带,上面挂着长刀,显得格外英武。

父亲和战士们也入乡随俗,穿上了村民们特意为他们准备的简易佤族服装。在村子中央的空地上,村民们早已搭好了一个巨大的木台,上面摆放着各种祭品,有新收获的稻米、肥美的猪肉、新鲜的瓜果,还有香醇的米酒。一位德高望重的老人,身着长袍,手持一根刻满神秘符号的木杖,缓缓走上木台。他口中念念有词,声音低沉而庄重,开始主持祭祀仪式。父亲和战士们神情肃穆,跟随着村民们的动作,双手合十,虔诚地向神灵祈福,希望来年风调雨顺,百姓安居乐业。

图为现今生活

祭祀仪式结束后,庆祝活动正式开始。村民们燃起了篝火,欢快的佤族音乐响起,人们手拉手,围着篝火跳起了甩发舞和木鼓舞。女人们甩动着乌黑亮丽的长发,长发如波浪般起伏,舞姿婀娜;男人们则用力地敲击着木鼓,鼓点声震耳欲聋,他们的舞姿刚劲有力。父亲和战士们也被这热烈的气氛所感染,纷纷加入到跳舞的队伍中。一开始,他们的动作还有些生硬,但在村民们热情的指导下,渐渐跟上了节奏。父亲和一位佤族大哥手拉手,一边跳舞一边欢笑,脸上洋溢着幸福的红晕。

跳舞累了,大家就围坐在一起,品尝美食。村民们端出了一道道丰盛的菜肴,有烤得金黄酥脆的鸡肉,散发着诱人香气的酸菜,还有用新米煮成的香喷喷的米饭。父亲拿起一块鸡肉,咬了一口,赞不绝口:“这鸡肉太好吃了,阿叔,您这手艺绝了!” 旁边的一位佤族大叔笑着说:“好吃就多吃点,今天咱们可要好好庆祝庆祝!” 大家一边吃着美食,一边喝着米酒,你一言我一语地聊着天。有的村民分享着今年庄稼的收成,有的讲述着村子里的趣事,父亲则和战士们分享着部队里的训练故事。欢声笑语在村子上空回荡,军民之间的情谊在这温馨的氛围中愈发深厚。

夜幕降临,篝火依旧熊熊燃烧。孩子们在人群中嬉笑玩耍,手中拿着用糯米制成的小糖人。父亲把一个孩子抱在怀里,和他一起看着夜空中闪烁的星星,给孩子讲述着关于星星的传说。孩子听得入迷,眼睛一眨不眨,时不时提出一些天真的问题,父亲都耐心地解答着。这一刻,在这个远离家乡的边关小村,父亲和战士们感受到了家的温暖,而村民们也把这些守护边关的战士当成了自己最亲近的家人。

1958年,父亲结束了在沧源佤族自治县的驻守任务。虽然离开了那片他日夜守护的边关土地,但那段岁月成为了他一生中最难忘的时光。那些在艰苦环境中坚守的日子,那些与战友们并肩作战的经历,那些和佤族群众结下的深厚情谊,都如同璀璨的星辰,镶嵌在他的记忆长河中。而他的故事,也成为了我们家族中最宝贵的财富,激励着一代又一代的人,让我们懂得了责任、担当和奉献的意义。