黎玉再赴延安前的一场争论——对刘杜会议的再认识(文/黄文勃)

形势在发展,时代在进步,党史研究工作理应与时俱进,取得新的突破。习近平总书记曾经指出:“我们共产党人应该有很强的反思精神”,用反思的眼光回顾上世纪八十年代的党史资料征集研究工作,会发现当时工作中存在的一些不足之处,其中主要的一点是体现在解读资料上。一份资料,甲人阅后认为是A,乙人阅后理解成B,丙来阅读却看成A+B。那史实到底是什么呢?反思,不是简单的否认既有的认知,而是在去粗取精,去伪存真的过程中,不断探索,进而逐步接近历史真实。这是一项艰苦的工作,也是值得坚持的工作。

在笔者早期从事党史资料的征集研究工作中,曾经遇到一个一直悬而未决的问题,那就是:在1938年2月23日的刘杜会议上,是否有过不同意见的争论?如果有,争论的焦点是什么呢?在一些老同志的回忆和一些党史专著中,对这个问题的记述并不一致。上世纪八十年代,笔者在走访参加徂徕山起义的老同志时,听到他们在讲到刘杜会议的情况时,或多或少地说到会议上对一些问题是有不同看法的,因而发生了争论,有的还用了“激烈争论”的说法。1984年11月底,在济南南郊宾馆召开的山东党史大事记审稿会上,我们走访了部分老同志,其中有的老同志明确谈到:在刘杜会议上是有不同意见的激烈争论的,至于争论的具体内容,老同志们却未加细说。这是一个未解之谜。笔者当时还是一名刚刚参加党史工作的新兵,对党史工作和历史情况认识不足,错失了可以一探究竟的机会。机不可失,时不再来,几十年弹指一挥间,这个悬念成了一直萦绕心头的缺憾。多年以后,结合对已有历史资料的进一步剖析,拓展和发掘更多的史料,对刘杜会议的来龙去脉和议题内容做了进一步探究,终至有了新的认识。谨在此逐一辨析,以求正解,以正视听。

一、会议前后的形势和背景

历史事件是时代的产物,它离不开其所处的历史时代和背景的影响。

从1938年1月1日徂徕山高举义旗,到3月8日黎玉自费县蒙山前启程赴延安,短短的60余天,山东的抗战形势急剧动荡,发生了重大变化。

由于国民党山东省政府主席兼第三集团军总司令韩复榘不战而逃,日本侵略军迅速侵占了大半个山东。1937年12月27日,沿津浦线推进的日军攻占济南,12月31日,泰安沦陷,至1938年1月11日,日军已推进至济宁、邹县一线。几乎与此同时,东线日军于1938年1月10日攻占青岛,随即派兵进至潍县一线,南下攻击的意图十分明显。而韩复榘一退再退,其主力、辎重及省政府一口气跑到鲁豫交界处的巨野、曹县一带,致使津浦线北段门户大开,重要的交通枢纽——徐州及陇海线面临日军的直接威胁。韩复榘的逃跑行径激起全国民众的强烈愤慨,他在随后召开的开封军事会议上被逮捕,1月24日晚被枪毙,这是全面抗战开始以来被处决的第一个中国省政府主席。由于山东国民党军、政方面全面溃逃,几乎丧失了其在敌后的存在感,只有少数地方势力派打着“游击司令”、“别动队”等旗号盘据一方,鱼肉乡里。

为扭转被动局面,国民政府第五战区命令第三集团军、第二十二集团军(川军)分别向济宁、汶上和邹县等地发动攻势作战,但在激战后均遭失败,被迫辙退。2月17日,沿津浦线南侵的日军第十师团发起反攻,至2月25日,日军突破国民党军运河防线,攻占运河西要地——嘉祥。随即,日军调整部署,3月14日向滕县发动全面进攻,滕县外围及城内守军激战4天,伤亡万余人,终被日军占领。日军随即于3月24日又向台儿庄发起进攻,揭开了台儿庄大战的序幕。东线日军第五师团一部于2月21日开始沿潍(县)台(儿庄)公路南下,企图配合津浦线日军的进攻,在攻占临沂后直下徐州。东线日军在23日攻占莒县后,继续向临沂进攻,在临沂以北的汤头一线遭阻击,拉锯战持续了10余天。日军在大举增兵后于3月9日对临沂发动总攻,国民革命军第59军3月12日驰援临沂,战至25日,日军被迫撤往莒县,临沂一线战事暂时稳定下来。从2月下旬到3月下旬,日军集中主要兵力沿津浦线和潍(县)台(儿庄)公路发动攻势,只留少数兵力控制交通线和要点地方,后方空虚。

对于新生的抗日游击队来说,从事军事斗争,开展游击战争,面临着许多困难。游击队员们抗战热情高涨,遵循党的指示坚决,尽管武器简陋,但投身抗日游击战争义无反顾。这些人大部分是青年农民和学生,缺乏军事常识,军事素质不高,仅有的几名红军干部显然也难以适应迅速扩大的抗日游击队的发展需要,对军事方针与战略的思考与制定一时还无法仔细研究。作为队伍骨干力量的一批从国民党监狱出狱的共产党员来说,不但对军事斗争知之甚少,而且由于在国民党监狱中无法及时、全面了解形势的巨大变化和动荡,对抗日战争爆发前后党所调整和制订的方针、政策不够了解,迫切需要用党在新形势下制定的指导思想和方针政策统一认识。

在抗日战争形势急剧动荡、变化的局面下,怎样开展和坚持敌后抗日游击战争?怎样发展和巩固抗日武装?怎样进一步组织群众、发动群众投入抗日斗争?怎样创建抗日根据地?……一系列崭新的课题需要解答,一系列实际困难需要解决,作为山东党组织和新生的抗日游击队的领头人,黎玉肩上的担子格外沉重。由于缺乏有效的通信联络手段,往常的地下交通线也因为战事的急剧变化和游击队飘泊不定的行踪而更加难以保持畅通,导致省委既无法及时向党中央及北方局请示报告工作,也无法及时获知党所制定的新的方针政策和指示精神。中国共产党的强大生命力和力量所在,一个重要的原因就在于上下一心,行动一致,集中全党的力量攻艰克难。作为一名老地下党员来说,与上级失去联系,得不到上级的指示,是最迫切需要解决的问题。因此,黎玉一面继续派出交通员千方百计与党中央及北方局取得联系,一面与其他同志交换看法,逐渐明确了一个想法——去延安,向党中央直接报告工作,请求指示和支持。2月上旬,省委和四支队转战至新泰立庄、刘杜一带活动。2月23日,省委利用短暂的战斗间隙,召开扩大会议,研究和讨论面对新形势、解决新问题的根本之道。

二、对会议内容的辨析

1938年2月23日,省委在新泰刘杜召开扩大会议(史称刘杜会议),黎玉、林浩、景晓村、洪涛、赵杰及省委机关和各县党的骨干人员参加了会议,这次会议是徂徕山起义部队——四支队踏上敌后抗日游击战争征程后的第一次重要会议。会议之后产生的两个主要结果是:一、四支队分兵南北两路分头行动,北路(一大队)由洪涛、林浩带领,北上莱芜、淄川等地,并设法与黑铁山起义部队和博山抗日游击队取得联系。南路(二大队)由黎玉、赵杰、景晓村等带领,南下经泗水抵费县蒙山前、大平邑一带活动,寻找、联络费县党组织及党员,恢复费县党组织的活动。指导和推动沂水党组织尽快发动武装起义。二、在接到省委交通员带来的中央指示后,黎玉于3月8日从蒙山前启程赴延安,向党中央汇报山东工作情况。

对于刘杜会议的具体内容和讨论情况,笔者虽多次听闻老同志提及会议中产生过不同看法和意见的激烈争论,但是对什么问题有不同看法和意见?争论的焦点是什么?老同志们的态度却出奇的一致,不愿谈及细节。也许是这个缘故,在老同志的文字材料中,谈到刘杜会议的文章并不多,仅见的几篇谈及刘杜会议的文章,也没有谈论会议的争论及细节。所以,在许多党史专著中,皆不曾记载会议发生的争论及细节,这不能不说是一个缺憾,一种复原历史真相的缺失。

在笔者所见的谈及刘杜会议的回忆文章有如下几篇:黎玉的《徂徕山武装起义》,首刊于《山东党史资料》1983年第1期,后分别收入1985版《徂徕山起义》一书和1997年版《徂徕山起义》一书。赵杰的《省 委刘杜会议前后》,落款为1985年1月31日,首刊于1985年版《徂徕山起义》一书,后收入1997年版的《徂徕山起义》一书。林浩和赵杰共同署名的《回忆徂徕山起义》,首刊于1986年6月的《泰安党史资料》1986年第1期(总第16期),后收入1997版的《徂徕山起义》一书。以上三篇文章均出自党史工作部门编辑的党史专著中。此外,在扩大搜集范围时发现,原泰安地区出版局曾于1981年12月编辑出版了山东革命回忆录汇编之《徂徕烽火》一书,该书收录了赵杰的《回忆徂徕山起义》一文,此文也对刘杜会议作了一些介绍。在上述文章中,专门谈刘杜会议相关情况的,只有赵杰的《省委刘杜会议前后》一文。

上述文章对刘杜会议内容的记述与认识并不相同,却也是我们在一段时间内研究、了解刘杜会议的仅有资料。那么,通过对这几篇文章的深入辨析,能否逐步厘清刘杜会议的真实情况、还原其历史真相呢?

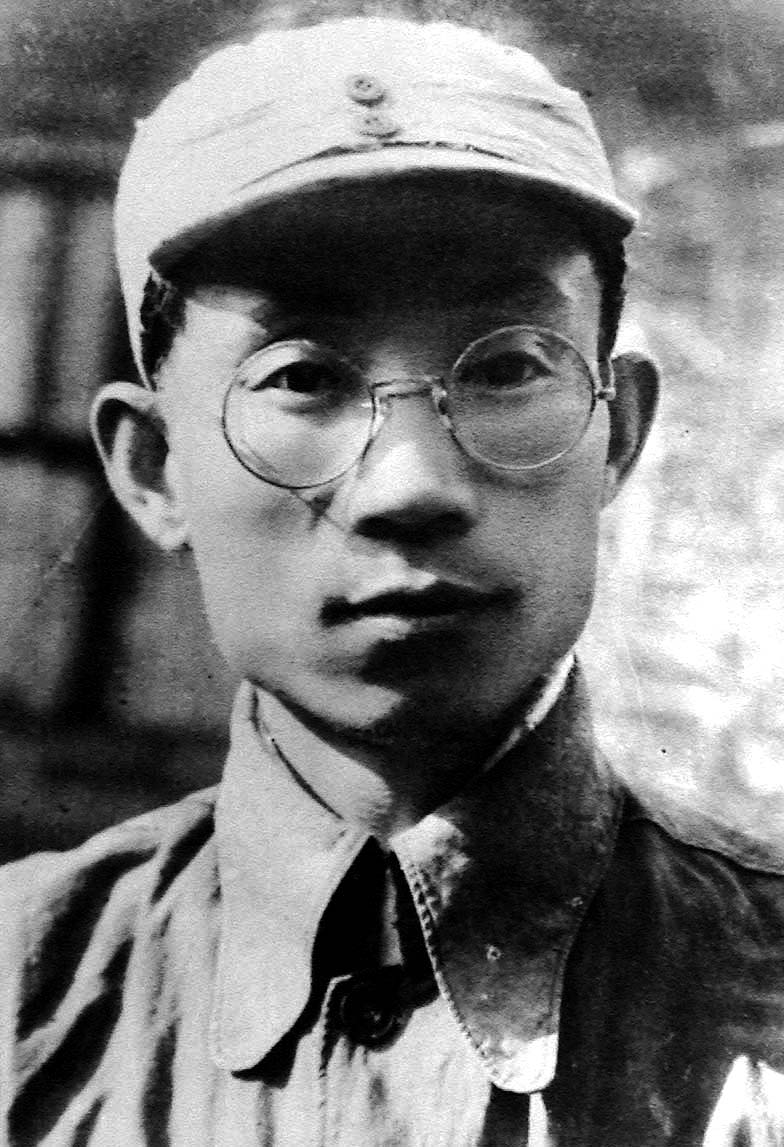

▲黎玉

黎玉的《徂徕山武装起义》(以下简称黎文)一文在谈到刘杜会议的情况时写到:“八路军山东人民抗日游击队第四支队诞生已经一个多月了,省委在新泰刘杜召开扩大会议,吸收了支队的一些干部参加,初步总结了发动武装起义的工作。会议认为,发动起义是成功的,工作是有成绩的。”“会议还决定:适应战士过团圆年的心理,新泰县和莱芜县的战士,分别靠近或回到本地活动,在本地进行扩军,组织新的中队;派交通向北联系长山、寿光一带发动的部队;……加紧争取泰安程子源率领的部队;请中央派一批军政干部来山东,以适应敌后游击战争的需要”。“省委扩大会议后,我们把部队分成两部分行动”,一路向北,由洪涛、林浩率领,一路向南,由黎玉、赵杰、景晓村等率领,南路二大队“向蒙山、费县北、沂水地区游击,察看山区根据地形势,发展部队,开展地方工作。”

▲林浩

▲1985年,赵杰(左)、林浩(右)与黎玉(中)在北京会议上合影。

根据已有的史料,对黎文所述内容加以深入解读,可以认为:第一,“初步总结了发动武装起义的工作”应该只是总结徂徕山武装起义的工作。由于当时时局急剧动荡,各地发动的抗日游击队又处于行踪不定的游击状态,省委和各支队伍之间难以建立有效、及时的交通联络,又只有短短的一个多月的时间,省委无法掌握全省各起义部队的情况,因而此时也就谈不上去总结全省武装起义的工作,只能是对徂徕山起义的工 作做一初步总结,“发动起义是成功的,工作是有成绩的。”该文还谈到“派交通向北联系长山、寿光一带发动的部队”,可见,既便是对距离较近的长山、寿光等地的部队情况省委当时还不太了解,不然为何要派交通去联系呢?第二,在当时的起义队伍中,有一部分战士家乡观念较浓,且莱芜的社会经济状况较好,党的影响和基础较强,对部队的物资供应更充裕一些。这些刚刚参加抗日队伍的新战士还没经过千锤百炼,尚有些家乡观念是自然的,思想认识上的问题是不可能一下子扭转的,从实际情况出发,黎玉也只能暂时同意分兵一路往北(莱芜一带)活动。第三,黎文专门提了一句:加紧争取泰安程子源率领的部队。程子源所带的队伍是泰安六区的民团,拥有百余人、枪,在当地是一支较为整齐的、有影响力的队伍,各方势力都在争取这支力量。程子源对共产党、八路军有着充分的了解和认识,在赵杰、程照轩的争取下,“投八路、打鬼子”的态度明确而坚决,只是整个队伍的转变还要有一个过程,用程照轩的话来讲就是:对他(指程子源)有信心,但不能着急,等一个机会采取行动最好。但有的同志对程子源没有立即行动而产生怀疑,有点着急了。第四,从山东发动抗日武装起义的过程看,缺干部始终是一个大问题。抗日武装建立起来了,队伍在迅速扩大,对军政干部的需求更迫切了,从适应敌后游击战争发展的需要出发,黎玉当然希望能请中央再派些军政干部到山东,多多益善呀!值得注意的是,该文在谈到刘杜会议决定内容时,并没有提到赴延安汇报工作、请求指示的内容,这与其他文章中谈到的“会议决定黎玉赴延安向中央汇报工作”的说法是有出入的。这是为什么呢?

1986年6月出版的《泰安党史资料》1986年第1期(总第16期)刊发了赵杰的回忆文章《省委刘杜会议前后》(以下简称赵文),该文的署名落款时间为1985年1月31日,从时间顺序的逻辑判断,这应该是赵杰对1984年11月底的山东党史大事记审稿会上一些老同志对刘杜会议的说法有感而发的。至于赵杰此文是否与其他老同志有所交流,笔者不得而知。该文开门见山,这篇专门谈谈刘杜会议情况的文章是“为确切反映这次会议(指刘杜会议——笔者注)的本来面目”。该文把刘杜会议所讨论和决定的内容归纳为四条:一、“分析了当时的抗日形势,研究了以后的任务”。二、提出“山东各战略区要积极恢复、健全和发展党的地方组织,要抓紧组织抗日武装。”三、“会议决定,由省委书记黎玉同志带冯平等同志赴延安,向党中央汇报山东的抗战形势和我党政军的发展状况”。请中央派一批干部,给一批电台等通讯器材,并希望得到中央对山东工作的指示。黎玉走后,由林浩代理主持全面工作。四、“确定了四支队的发展方向及活动区域”,四支队分为南北两路分头活动。黎玉与南路(二大队)队伍南下到费县西北部的蒙山前大平邑一带活动,做好了去延安的各种准备,于3月下旬(应为3月8日——笔者注)离开队伍去延安。该文所述并未明确提及会议中是否出现过不同意见的争论情况,却明确地说是会议决定黎玉去延安。

赵文所述有一段内容值得深思:“在他(指黎玉——笔者注)离开的前一天,召开了二大队排以上干部会议,黎玉同志讲了话。……参加会议的有我(即赵杰)、程照轩、景晓村、侯得才、董琰、封振武、单洪、夏辅仁、徐仑、刘其人、冯平、李子敬、李振卿、封虞臣、封本善等同志。”黎玉同志讲话的主要内容是:四支队拉起时间还不长,尚须提高对日寇的作战能力。要求我们南路部队根据情况,尽早与北路会合。四支队今后应依靠徂徕山、莲花山和西北山区(指泰安、莱芜、章丘、历城四县交界的山区),并向沂蒙山区发展。有一段讲话令赵杰“记忆较深”:“黎玉同志强调党、政、军干部要搞好团结,新老干部、军队与地方干部一定要团结好,这是关系到今后能否有利领导和发展抗日斗争的重要问题。”

这段文字将黎玉在即将离队之际所表露出的对四支队的发展充满期待同时又有些担心的心情表露无疑,确实令人印象深刻。可以看出,黎玉应该是不愿意四支队分开活动的,不然,南北两路才分开不过十余天,黎玉为什么就提出希望南路队伍尽早与北路会合呢?黎玉临行前再三强调团结问题,显然是意识到队伍中出现的不同意见和看法对团结造成了影响,这令他颇为不安,因此再三叮嘱南路二大队的干部,要维护团结、搞好团结,因为这“关系到今后能否有利领导和发展抗日斗争的重要问题。”因此,分析赵文对刘杜会议的叙述,虽未明文谈及会议中是否出现过不同意见和看法的争论,但通过对黎玉临行前的叮嘱的记述,已然让我们体味到不同意见和看法对部队行动造成的影响,进而间接说明,会议中是存在不同意见和看法的争论的。

在参加了1988年1月1日在泰安举行的徂徕山起义50周年纪念大会后不久,林浩、赵杰共同署名发表了《回忆徂徕山起义》一文(首刊于1989年6月版的《泰安党史资料》总第16期)。该文涉及刘杜会议的文字并不多,大致采纳了黎玉的《徂徕山武装起义》一文和赵杰的《省委刘杜会议前后》一文的主要内容,文章记述到:“会议初步总结了发动抗日武装起义以来的工作,确定了四支队今后的发展方向,分析了当时的斗争形势,研究了党、政、军的发展方针、政策及对敌斗争策略。”综合起来看,此文在内容上总结全面,但历史细节欠缺。

一些党史专著关注到在山东省档案馆保存的中共中央于1938年1月15日给山东省委的指示信。指示信在分析了济南失守、山东广大地区有沦为敌占区的危险后指出,山东省委的工作着重两点:(甲)、应以发动游击战争与建立游击区的根据地为中心。(乙)党的工作应当适应山东被占领的环境和游击战争的任务来布置工作。指示信还指明了在八种情况下宜采取的对策,在被占环境下布置工作的方向和办法。指示信明确指出:“省委工作的中心应当放在鲁中区。……我们提议省委应在鲁中区较为适宜……”指示信要求山东省委“即使在与中央的关系断绝后,也应根据抗日民族统一战线的方针,独立的进行工作”。指示信不仅指明了山东省委工作的重点和方向,还对可能遇到的各种问题提出了相应对策和解决方法。这实在是一份省委极盼得到的上级指示,因而在一些党史专著中,顺理成章地认为是省委接到了中央指示信而召开了刘杜会议,也就是说省委为研究贯彻中央指示信而召开的会议。但是,在仔细研读黎玉、赵杰、林浩和赵杰的回忆文章后可以发现,这些文章在对刘杜会议内容的叙述中不仅没有提到中央指示信一事,也没有任何讨论研究如何贯彻执行中央指示信的内容。会议之后,四支队还分出一支队伍北上莱芜等地,而不是像中央指示信所要求的把工作中心放在鲁中区。为什么不全力向鲁中的沂蒙山区发展呢?这又该如何解释呢?

2022年12月,笔者在与黎玉之子黎小弟的交流中,收到黎小弟发来的黎玉在1985年版《徂徕山起义》一书的概述中提及有关中央指示信的文字(该书第10页)旁,亲笔批注了六个字:“此信未见接到”。至此,对上述情况的疑问终于可以有一个清晰的、合乎逻辑的解释了,那就是:省委和四支队并没有接到中央指示信,因此就没有研究贯彻执行的活动,这可以说明,刘杜会议的召开与中央指示信并无直接关联。

三、复原真相的新努力

毛泽东认为,研究党史根本的方法,就是马、恩、列、斯讲过的全面的历史的方法,通俗地讲,就是“古今中外法”,“就是弄清楚所研究的问题发生的一定的时间和一定的空间,把问题当作一定历史条件下的历史过程去研究。”所以,在党史研究中,不仅要搞清楚事件的历史真相,还要注意其内在的因果关系及事件之外的客观状况、形势背景对其产生的影响。在求真的基础上,继续探究其背后的深层次原因。

综合前述几篇文章有关刘杜会议的记述,结合在走访老同志时听到的有关说法,可以得出几点认知:第一,在会议上,产生过不同意见和看法的激烈讨论和争论,但缺少直接的证据。第二,争论的焦点是什么呢?在黎文和赵文的字里行间,实际上已经提到了所争论的问题,但由于不是直接、明确的叙述,因而不易为非当事者所了解。第三,刘杜会议后,四支队分为南北两路分头活动。黎玉在随南路队伍活动10余天后,方启程赴延安。那么,四支队分兵是在会议上一致讨论决定的吗?黎玉赴延安的议题在会议上讨论确定了吗?为什么黎玉还要在10余天后才启程呢?这些疑惑之处能否有解呢?

2023年7月,一次偶然的机会,笔者看到了两份可称宝贵的资料,是原济南军区战史编辑室工作人员在1960年7月访问林浩、1960年8月访问赵杰的谈话记要。在林浩的谈话记要中,并没有直接谈及刘杜会议的内容,而在赵杰的谈话记要中,则对刘杜会议的前后大致经过及会议内容有着较为明确的讲述,为我们了解刘杜会议的情况提供了直接的明晰的证据。赵杰在谈话中讲述了徂徕山起义前后部队的情况,深刻总结了经验教训,他认为:开展敌后游击战争,一开始大家的指导方针并不明确,在哪里搞根据地也没确定;对建立抗日民主政权认识不够;在统一战线工作中,对各种情况下的人和事没有区别,掌握正确的统战政策不明确;军事上的战略、战术没有全面考虑,计划性不足。从赵杰的谈话中,我们可以更深刻的认识到省委和四支队在刚刚组织起抗日游击队时面临的种种困难。一群热血沸腾、意志坚定的年青人,一头扎进从未经历、毫不了解的游击战争中,形势瞬息万变,情况错综复杂,又得不到党中央和上级领导的指示、指导和支持,到底应该怎样处理和解决各种各样的困难和问题,对大家、尤其是对领导者是个巨大的考验,毕竟,谁也不是先知先觉,总要“从战争中学习战争”的。作为曾长期从事地下工作、又直接接触因与中央长期失掉联系而苦苦寻找上级党组织的山东地下党赵健民等同志,黎玉深知失掉与上级党组织的联系是多么令人焦虑和痛苦,对工作会造成多么大的困难和危险。由于省委无法与党中央、北方局保持畅通、迅捷的联系,又处于四处游击的行军作战状态,更使得向上级报告山东的情况和及时得到上级的指示、指导和支持变得遥不可及。因此,作为省委领头人的黎玉萌生、明确了去延安、直接向党中央报告工作的想法。

据赵杰讲,在刘杜会议之前,曾经开过几次碰头会,主要讨论四支队的发展问题,黎玉提出的亲自赴延安问题,怎样解决良庄民团问题等。这几个问题当时并没有取得一致的意见,尤其是黎玉提出的赴延安向中央汇报工作问题,有些同志并不赞成。

赵杰在访问记要中对刘杜会议的情况作了较为细致的介绍,他说,刘杜会议主要是继续讨论黎玉拟去延安的问题。在会上,黎玉再次明确提出要去延安向中央汇报工作、请求指示的态度,意图解决下情上报、上情下达不畅的问题,应对四支队以及全省在开展游击战争中面临的困难和挑战,明确前进方向和解决问题的指导方针。也许是时间紧迫,也许是解决思想认识的时机还未成熟,黎玉的想法并未得到大家的一致赞同,一部分同志的认识未能转过弯来,不同意黎玉离开。在这种情况下,产生激烈争论的情况就是合乎逻辑的了。按照赵杰的说法,由于会议没开好,四支队便分兵南北两路分头活动了。黎玉的态度很坚决,他一面安排让林浩代理其工作,一面在带队南下过程中继续与赵杰、程照轩等交流思想、申明理由,终于说服赵杰、程照轩等人认可了黎玉亲去延安的理由。黎玉为什么安排林浩随北路(一大队)活动呢?原来,早在1937年10月,林浩根据省委部署赴博山,召集鲁东工委及寿光、长山、淄博等地党组织负责人共商发动抗日武装起义的各项准备工作,要求立即行动起来,抓紧筹备组织抗日游击队。因此,林浩熟悉并了解这些地方的情况,是再去联系“长山、寿光一带发动的部队”最恰当的人选。可见,黎玉在安排各项工作时思路缜密,统筹各方面情况,力争最佳方案。

还有一个历史情节起到了决定性的作用。1982年8月20日,黎玉在青岛与部分参加了徂徕山起义的老同志座谈时讲到,省委交通员武思平从延安回来,带来中央要求山东省委书记3月底向中央汇报山东抗日武装发动情况。这个中央指示的到达应该在刘杜会议之后了,因为如果在会议之前得到中央的指示,还会有同志不赞成黎玉赴延安吗!这也应了一位历史学家的说法:在一些看似偶然的历史事件中,往往蕴含着历史必然。今天我们再来探讨刘杜会议的情况,又会发现怎样的历史必然呢?

1937年9月下旬,北方局在太原召集绥远、山东、河北等省委代表研究部署组织抗日游击队、开展敌后游击战争的准备工作。11月8日太原失陷后,华北的敌后抗战进入了一个新阶段,中共中央和华北局陆续发出指示,要求各地加紧发动群众,组织抗日游击队。由于华北战局的急剧动荡,华北局与山东的秘密交通极为不畅,这在1938年2月5日刘少奇、杨尚昆关于山西工作情况给张闻天的报告中有所反映,报告中提到:“我们与山东省委的交通不能畅通,但最近经鲁西、鲁南还可发生联系,文件已送去,鲁滨已派回,鲁西现在游击队约三百人,省委自己只有两个游击队,如【只】有百余人枪,自称八路第四五游击支队”。由此可见,中央及北方局对山东的情况了解甚少,因此要求山东省委书记亲自去延安汇报工作是十分合理的。刘少奇在1938年3月14日从山西回到延安。3月23日,毛泽东在政治局常委会上建议刘少奇留在中央指导华北工作。3月24日,中央书记处作出《中央关于北方局领导人员分工的决定》,《决定》明确:“为适应目前特殊情况及各方面工作起见,书记处决定北方局负责人胡服(即刘少奇)暂时住延安,在中央指导下,仍旧担负华北党的领导工作,……所有华北各地党与群众工作及地方武装情形除向杨尚昆同志报告外,须同时直接向胡服报告”。4月3日,刘少奇在和张闻天一起听取黎玉汇报后不久,即急电河北省委,要省委书记马辉之到延安向中央报告工作。5月下旬,马辉之到达延安后,张闻天、刘少奇、张浩听取了马辉之的汇报,并指示河北省委加快冀东起义的准备工作,与八路军主力部队密切配合。此事也可以从一个侧面说明,中共中央和北方局是多么迫切希望了解华北各地发动敌后游击战争的情况,以便因势利导,根据不同的情况采取措施。在秘密交通难以畅通的情况下,着各省委书记向中央汇报工作就是十分必要的。

黎玉之所以带队南下费县蒙山前等地,还有着很重要的意图:寻找被打散的费县党组织,推动沂水等地尽快组织抗日游击队。费县党组织在1937年11月10日发动了费县起义,但因时机把握不当,遭国民党优势兵力镇压而失败,牺牲了几十名游击队员。在费县党组织发动起义之前,曾向省委报告过准备情况,省委即做出不宜过早行动的指示,可惜这个指示未能及时送到费县党组织,导致起义事件的发生,费县党组织遭受了重大损失。黎玉率队到达费县西北平邑一带后,即派景晓村、程照轩等寻找、联系费县的党员及部分组织,并指导建立了费县工委,为费县重新开展党的工作奠定了基础。2月下旬,沂水党组织向省委汇报了发动抗日武装起义的准备工作,省委决定授予其“四支队六大队”的番号,并派刚刚从北方局到山东的干部鲁滨任六大队大队长。根据省委的指示。沂水一带党组织发动的抗日游击队开始集结,并于3月下旬正式宣布成立“八路军山东人民抗日游击队第四支队第六大队”。

在研究刘杜会议情况时,有几个历史细节有必要说明一下。其一,赵杰是否是刘杜会议的参加者?赵杰在《省委刘杜会议前后》一文中提到:“会议期间,省委书记兼四支队政委黎玉同志把我和程绪润同志找去谈话,我才知道了会议的具体情况。”而在更早一些时间(1981年12月)出版的《徂徕烽火》一书中所收录的赵杰署名的《回忆徂徕山起义》一文中写道:“到会(指刘杜会议——笔者注)人员有省委书记黎玉、省委委员林浩、红军干部洪涛、我以及中队的负责人。”在1960年8月济南军区战史编写组对赵杰的访问记要中记录的是:会议“开始赵未参加,以后才叫去了”。综合对这三处有出入的说法去分析,笔者认为赵杰是此次会议的参加者,尽管不是全程参加的。因此,赵杰对刘杜会议的情况是了解的,因而提供的情况是可以做为直接证据的(尽管作为记忆不可能完全精确),这对解开刘杜会议的一些未解之迷是有极大帮助的。其二,在一些党史资料中,曾对四支队南北两路分兵后的人数做过说明,认为北路人数多些,但也不过四五百人,南路还要少一些。林浩在1960年7月与济南军区战史编写组的谈话中曾提到此事,他说:南下北上两路的人数差不多,各有五六百人,还留下一些人在原地继续发展。这样总起来看,四支队全军此时应有一千二百人左右了,而这个数字与毛泽东在听取黎玉汇报后于1938年4月5日给周恩来、叶剑英的电报中通报四支队的情况相吻合:“鲁南第四支队三个月内由七十人发展至一千二百人、八百支枪。”只是在南路二大队的队伍中,省委机关的大部分人员和宣传队、剧社的人员均在其中,因此,战斗人员略少些。其三,良庄程子源的民团是在3月上旬拉到费县蒙山前仲村一带加入四支队的,被编为八中队。在这之前,程子源带着这支队伍打击过汉奸,掩护过老百姓免遭日军屠杀,引起盘踞一方的顽固派极端仇视,阴谋设计杀害程子源,吞并这支队伍。程子源得到消息后,立即拉出队伍,投奔了四支队。程照轩对程子源及其民团的判断是准确的。

四、刘杜会议历史真实的再现

从在访问老同志时的耳闻,到对仅见的几篇回忆文章的分析,再到赵杰、林浩在上世纪六十年代对济南军区战史编写组的谈话,刘杜会议的历史真相更加清晰了。

1938年1月中旬。四支队在经过短暂的整编、训练后,在省委的带领下,踏上了开展敌后游击战争的征程。四支队一路伏击日本侵略军,惩罚汉奸卖国贼,广泛宣传群众,队伍得到很大发展,但一系列新的情况和问题又出现在面前,亟待解决。这些情况和问题集中起来,实际是一个游击战争怎么打的问题,这个课题是大家从未经历、也不了解的,怎么解?大家都在探讨。由此带来的情况就是,对某一个问题的解决之道,常常会出现不同的看法,提出不同的意见。由于战争的急剧变化,过去的地下交通线已无法保持迅捷和畅通,导致山东的情况无法及时报告给中共中央和北方局,中央和北方局的方针政策及工作指示也无法及时传达到省委。作为领头人,黎玉需要考虑许多新的问题和解决之道了。

为了应对这些新问题,1938年1月底,省委在山阳庄以东的寨山前庄召开了一次会议,研究讨论解决问题的对策,主要内容有:怎样巩固、扩大游击队与明确部队发展方向和活动区域问题;怎样对待六区程子源所带领的民团、争取其加入抗日队伍的问题。黎玉在讨论时提出了亲赴延安向中央汇报工作,请求指示和支持的想法。

从当时四支队的实际情况看,一些刚参加队伍的新战士中,家乡意识还是较浓厚的,总希望在家乡一带打鬼子,这是需要注意和引导的一种情绪。六区程子源带的民团在四支队下山后并没有及时跟进,致使有的同志对程子源及其民团是不是真心跟着共产党、八路军产生了质疑。至于黎玉提出亲赴延安的想法,由于事出突然,大家似乎一下子难以接受。部队刚刚组建起来,领头人突然离开,对部队肯定影响很大,所以,普遍的看法是不赞成黎玉去延安。由于时间仓促,这次会议中提出的问题未能深入细致的展开讨论,省委和四支队即转入行军状态。2月初,省委和四支队进至新泰的岔河、刘杜一带。

虽然踏上敌后游击战的征程时间不长,但黎玉和同志们深切的感受到各种从未经历过的事情接踵而至,各种困难扑面而来。无论是领导者还是普通一兵,大家毕竟不是、也不可能先学会怎样开展游击战争,再去投身游击战争。只能在实践中逐步认识问题,解决问题,增长才干,只能“从战争中学习战争”。一路上,黎玉陆续与其他同志交换看法,亲赴延安的念头愈发坚定了。

2月23日,利用战斗间隙,省委在刘杜召开扩大会议,继续讨论议而未决的问题,主要是继续讨论黎玉提出的赴延安的问题(赵杰语)。在会议上,一些同志不同意黎玉去延安,他们认为,如果是要干部,可以向上级打报告。如果是向中央汇报工作,可以让林浩和其他干部去,不一定非黎玉去不可。部队刚刚组织起来,领导人离队对部队发展不利。黎玉认为,山东太缺干部了,对抗日武装的发展制约很大,所以必须到中央争取多要些干部来山东。山东的形势(包括敌我形势和发展状况)必须尽快详细向中央报告,以便中央能了解山东的实际情况,及时制定相应的决策。山东的抗日游击队是党领导的部队,山东的党组织还在,干部还在,党员还在,因此部队不会因为一个人的离开而产生混乱。所以黎玉坚持自己的意见。

会议中未能统一认识,但黎玉力排众议,决心亲赴延安,并且就他离开后的工作做了统筹安排。请林浩全面代理他的工作,并且跟随北上的部队行动,联络淄博、长山、寿光一带的抗日游击队。黎玉则随南下部队开往费县北、蒙山前、沂水一带,除了观察了解蒙山地区的形势外,推动沂水党组织尽快组织起抗日游队、寻找和恢复费县党组织亦是重要的考虑。

毛泽东一向重视大局观。1938年3月30日,毛泽东在对抗大干部讲话时特别强调:只有了解大局的人,才能合理而恰当的处置小的问题。即使是当排长的,也应该有个全局的图画,这样才有大的发展。事物是发展变化的,全局形势也在不断的发展变化,把主要精力用在观察和判断全局上,能否敏锐察觉那些对全局发展有重要影响的新情况、新问题,从而果断做出重大决策,是评判一个领导者水平高下的重要标志。否则,只能被动的忙于应付枝枝节节局部事务,就难以在工作中取得重大突破,甚至会坐失良机和发生失误。

黎玉在地下党工作多年,在受命恢复、重建山东党组织的过程中,对山东同志失去与中央联系后的痛苦和焦虑、急于与上级取得联系的急迫心情感同身受,因此,黎玉在抗日游击队发展的关键时期,毅然决然决心亲赴延安,正是体现了黎玉的大局观。林浩还是很懂黎玉的,他认为:“黎玉所以要去延安,主要是和中央取得联系,汇报情况,接受指示,当然也还为了去要些干部来。”这是很贴切的说明。

恰在这时,省委交通员武思平风尘仆仆的从延安赶回来,带来了中央要求山东省委书记到延安汇报工作的指示。历史上的巧合竟这样真真切切的发生了,黎玉要亲赴延安汇报工作的想法与中央的要求竟是如此不谋而合!黎玉在做好准备工作后,于3月8日从蒙山前的万寿宫启程,在隆隆的炮声中,顾不上硝烟弥漫,危机四伏,坚定的踏上奔赴延安的路程。临行前,黎玉召开了南路二大队排以上干部会议,提出了南路部队要根据实际情况尽早与北路部队会合的企盼。黎玉特别强调了团结问题:“党、政、军干部要搞好团结,新老干部、军队与地方干部一定要团结好。”虽然要暂时离开部队,黎玉对四支队的发展还是牵挂不已呀!

历史事件不应孤立地看,因它总是有其前因后果的。刘杜会议之后产生了两个重要事件——四支队兵分两路和黎玉赴延安向党中央汇报工作,而这两件事对四支队和泰山区抗日根据地的建设和发展、对山东敌后抗日游击战争的发展及山东抗日根据地的创立起到了重大的推动作用,历史意义深远。刘杜会议在山东抗日战争史上有着其独特的历史地位,因而也确实是一次十分重要的会议。

实事求是,是党史工作者必须遵循的基本原则。坚持实事求是,“要有光明磊落、无私无畏、以事实为依据、敢于说出事实真相的勇气和正气,及时发现和纠正思想认识上的偏差、决策中的失误、工作中的缺点,及时发现和解决存在的各种矛盾和问题”(习近平语)。通过相关史料的发掘和辨析,我们对刘杜会议的历史真实情况终于可以有一个明晰的了解了。从采访时耳闻而产生的疑惑到对相关回忆的辨析而产生的认识(虽然还只是旁证)再到赵杰访问记要所提供的明确指证,这是一个从知之甚少到知之较多的完整的认识过程。在历史的长河中,人们不都是在不断的实践中逐渐提高了认识分辨事物的能力吗?当年刘杜会议的亲历者是如此,今天我们来研究刘杜会议的后来者亦是如此,谁也无法保证不失误、不错判的情况发生。所以,即便是对那些尊者、贤者,也不必有所避讳。正视历史真实,恰恰是自信的表现,而妥善处理复杂的关系,恰当地掌握“度”,能从全局性的战略眼光,当机立断、果断决策,不正是一个领导者高度的政治智慧和丰富的斗争经验的体现吗?

毛泽东主席曾经说过:世界上无论什么事情都是走曲路,而不是走直线。这个问题也就是走“之”字路还是走“一”字路。无论什么事情都是走“之”字路,而不是走“一”字路,走“之”字路是世界上任何事情发展的原则。明白了这个道理,再来认识党的历史、解读刘杜会议,就会有一种醍醐灌顶的感觉。

“历史,往往在经过时间沉淀后可以看得更加清晰。”

- 克敌制胜的爆破战术(罗小明黎小弟/文)

- 滨海区“双拥”历史档案——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之四(黎小弟指导/陈青撰文)

- 滨海劳动英雄像——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之三(黎小弟指导/陈青撰文/ 陈庆堂 王文洲资料帮助)

- 失落的“滨海劳动英模”名单——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之二( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- “滨海劳动模范”老照片背后的历史烟云——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之一( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- 图说“山东人民解放军”( 黎小弟指导/陈青撰文)

- 虚怀若谷 大家风范——缅怀老一辈革命家朱瑞(文/黎玉之子黎小弟)

- 山东抗日根据地的独特历程(六)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(五)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(四)/金冲及

- 克敌制胜的爆破战术(罗小明黎小弟/文)

- 滨海区“双拥”历史档案——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之四(黎小弟指导/陈青撰文)

- 滨海劳动英雄像——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之三(黎小弟指导/陈青撰文/ 陈庆堂 王文洲资料帮助)

- 失落的“滨海劳动英模”名单——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之二( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- “滨海劳动模范”老照片背后的历史烟云——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之一( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- 图说“山东人民解放军”( 黎小弟指导/陈青撰文)

- 虚怀若谷 大家风范——缅怀老一辈革命家朱瑞(文/黎玉之子黎小弟)

- 山东抗日根据地的独特历程(六)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(五)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(四)/金冲及